Quem lida com poesia — seja como poeta, leitor, editor ou mero administrador de um recanto qualquer na internet que publica poemas escolhidos a esmo — acaba se deparando, mais cedo ou mais tarde, com a questão da passagem do tempo e seus temas correlatos: nostalgia, saudade, infância, velhice, doença, morte. Os frequentadores assíduos da página sabem que esses são alguns dos assuntos mais recorrentes nos poemas aqui publicados.

Falar da passagem do tempo, para mim, é lidar com o assombro que significa dobrar a página do ano de 2025 para inaugurar um novo capítulo em 2026. Há pouquíssimo tempo, com amigos, discutíamos como seria o ano 2000. Haveria carros voadores? Robôs encarregados das tarefas domésticas? Já teria sido inventada a vacina contra a cárie? Corria então o ano de 1980, e o futuro se apresentava àqueles adolescentes como um éden tecnológico terrestre, no qual doenças incuráveis seriam erradicadas e problemas insolúveis da física — como as viagens intergalácticas — estariam todos equacionados.

Eu disse “há pouquíssimo tempo”? Não, não me enganei. Para nós, humanos, o tempo passa de um jeito estranho. À parte as regras da teoria da relatividade, sentimo-lo basicamente de duas formas: rápido e lento. O detalhe curioso é que, para os nossos sentidos, essas duas velocidades acontecem ao mesmo tempo. Por isso, quando uso a expressão “há pouquíssimo tempo” para me referir a uma conversa banal ocorrida há mais de 45 anos, é porque, para mim, ela se passou ontem — ou, quando muito, na semana passada. E, no entanto, lá se vai quase meio século. Esse paradoxo da passagem a um tempo veloz e pausada do tempo foi descrito de forma magistral por Guimarães Rosa em uma frase curta de “A Terceira Margem do Rio”: Os tempos mudavam, no devagar depressa dos tempos.

Nada do que prevíamos eu e meus amigos, diga-se de passagem, se concretizou no ano 2000. Nem carros voadores, nem a cura do câncer. Os anos 2000, lembro bem, eram apenas ligeiramente diferentes dos anos 80 — ao menos no Brasil. Ainda assim, causa espanto constatar que o ano 2000 ficou para trás há 25 anos. Quase 26. “Que horror, que lindo”, diria Caetano.

Mas será que 2025 é, de fato, tão diferente de 1980?

Assim como o tempo, que reúne duas facetas numa só, também os anos de 1980 e 2025 são, ao mesmo tempo, muito semelhantes e muito distintos. A tecnologia, por exemplo, avançou de forma vertiginosa. Hoje temos internet, comunicação instantânea, inteligência artificial, smartphones, tratamentos gênicos — tecnologias inexistentes ou ainda rudimentares nos anos 80. É verdade que, junto com esses avanços, vieram também a vigilância em massa, a perda de privacidade e desigualdades ampliadas pela automação do trabalho.

Em 1980, não havia vacinas de mRNA, telemedicina, streaming ou ferramentas digitais que democratizam a criação e a distribuição de conteúdos. Mas também não havia, como hoje, a obesidade epidêmica associada ao fast food industrializado e ao sedentarismo digital, a crise dos opioides, a saúde mental deteriorada pelo excesso de telas, a cultura do cancelamento sufocando a liberdade artística nas redes sociais, nem a produção de conteúdos rasos, algorítmicos, que empobrecem a profundidade criativa.

Pobreza, desigualdade, racismo, discriminação, violência doméstica, desemprego, analfabetismo funcional e concentração de renda, por sua vez, seguem tão presentes hoje quanto estavam em 1980 — embora, justiça seja feita, tenha havido melhora pontual em alguns desses aspectos (e piora significativa em outros, como a concentração de renda).

Falar do tempo é também lembrar que este blog existe desde fevereiro de 2012 (!). Começou no Tumblr — território então mais instável, mais improvisado — e migrou para o WordPress em fevereiro de 2016, como quem atravessa um rio sem muita certeza da margem oposta. São, portanto, mais de treze anos. Dito assim, parece muito. Vivido, soa pouco. Ou melhor: soa como aquilo que Guimarães Rosa intuiu — o tempo passando no seu modo contraditório, no devagar depressa dos dias. O blog envelheceu como envelhecem as coisas que resistem: sem perceber direito quando começaram a ficar antigas.

Para o ano, talvez — e convém sublinhar esse talvez — este espaço passe a contar também com um podcast. Vamos ver. Não como expansão estratégica nem como adequação a modismos, mas como mais uma tentativa de escuta. Talvez eu encontre tempo para gerenciar essa nova ferramenta. Talvez não. Talvez a voz acrescente algo ao silêncio das páginas. Talvez reste apenas a intenção, que também é uma forma de existir no tempo.

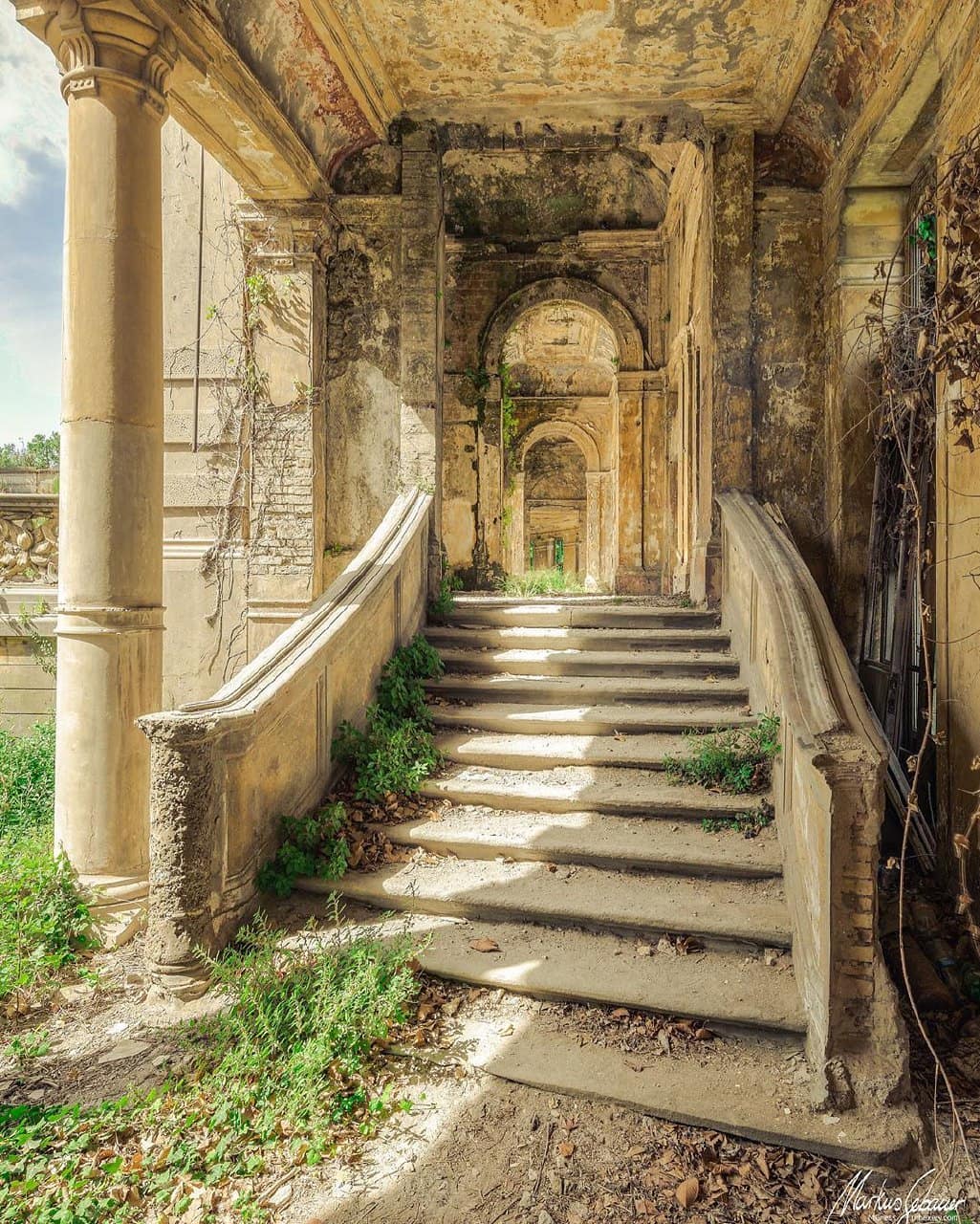

O que me interessa, no entanto, não é a longevidade em si, mas o modo como o tempo se deposita sobre as coisas. Há poemas que envelhecem mal; outros, ao contrário, só começam a dizer algo depois de anos. Há versos que resistem porque aceitam o desgaste, porque não tentam ser eternos. Em alguma medida, este blog sempre foi um arquivo dessa tensão: textos escritos contra o esquecimento, mas conscientes de que nada escapa completamente a ele.

Segue, abaixo, a retrospectiva de 2025: uma seleção dos poemas que, por razões às vezes obscuras, às vezes muito nítidas, me pareceram os mais significativos do período. Não necessariamente os melhores — essa palavra costuma não funcionar —, mas aqueles que, quero crer, permaneceram, que continuaram a reverberar depois da leitura, como certos ruídos que insistem quando o resto já se calou. Não por acaso (ou talvez exatamente por isso), o primeiro deles é Tempo, de Alex Dimitrov — como se o próprio ano quisesse ser lido a partir desse eixo inevitável.

Encerrar um ano é um gesto convencional, quase automático. Ainda assim, há algo de ritual nisso: fechar um ciclo sabendo que ele não se fecha de verdade. O tempo não vira a página, somos nós que tentamos dobrá-la, com cuidado, para que não rasgue. Seguimos, afinal, na água rosiana que não para, de longas beiras, levados pelo curso dos dias, ora rio abaixo, ora rio afora, às vezes rio adentro: o tempo, o texto, o próprio fluxo.

Que 2026 venha, então, com o que tiver de vir. Com seus atrasos, seus excessos, suas pausas. Feliz Ano Novo, não como promessa, mas como desejo atento, desses que sabem que o tempo passa, mas passam com ele, sem a ilusão de vencê-lo.

1. Alex Dimitrov - Tempo

Mais uma vez despreparado

parado sob um toldo

no meio do verão

outono, inverno, primavera —

observando o aguaceiro (...)

2. Jackie Bartley – Lendo mitologia para crianças do jardim da infância

Hoje, li para elas a história de Perséfone e Hades,

uma versão resumida, adaptada para crianças.

Começo a pensar em cada história como um médico

pensa na vacinação; (...)

3. Jeffrey Harrison – Um gole de água

Quando meu filho de dezenove anos abre a torneira da cozinha,

e se inclina sobre a pia, virando a cabeça de lado

para beber diretamente do jato de água fresca,

eu penso no meu irmão mais velho, agora quase dez anos ausente,

que costumava fazer o mesmo nessa idade; (...)

4. Barbara Crooker – O luto

é um rio que atravessamos até chegar à outra margem.

Mas estou aqui, atolada no meio, com água dividindo-se

em torno dos tornozelos, seguindo rio abaixo

sobre pedras planas. Incapaz de levantar um pé,

de seguir em frente. (...)

5. Anna Swir – Eu lavo a camisa

Pela última vez lavo a camisa

de meu pai, que morreu.

A camisa cheira a suor. Conheço

esse cheiro desde a minha infância,

tantos anos

lavei suas camisas e cuecas. (...)

6. Li-Young Lee – Cuidado

Então somos poeira. Enquanto isso, minha esposa e eu

fazemos a cama. Segurando as pontas opostas do lençol,

nós o levantamos, fazendo-o ondular, e depois puxamos com força,

medindo com os olhos enquanto ele cai alinhado

entre nós. (...)

7. Sharon Olds – Ode à terra

Querida terra, peço desculpa por tê-la desprezado,

pensei que você fosse apenas o cenário

para os protagonistas — as plantas,

os animais e os animais humanos. (...)

8. Lucille Clifton – [entardecer e meu falecido ex-marido]

entardecer e meu falecido ex-marido

se ergue do tabuleiro ouija

através do ar trêmulo (...)

9. Franz Wright – Caminhada Noturna

A loja de conveniências aberta 24 horas está vazia

e não tem ninguém atrás do balcão.

Abres e fechas a porta de vidro algumas vezes

fazendo um sino soar,

mas ninguém aparece. Vieste apenas

para comprar um maço de cigarros, e talvez

um exemplar do jornal de ontem —

por fim, escolhes um e partes,

deixando trinta e cinco cents no lugar. (...)

10. Dorianne Laux – A Fada dos Dentes

Eles pincelaram uma moeda com cola

e purpurina, entraram de pés

descalços, e sem me acordar

pintaram fileiras de delicadas pegadas

douradas em meus lençóis com um amor

tão silencioso que ainda não consigo ouvi-lo. (...)

11. Linda Pastan - Uma coletânea

Em 30 de janeiro de 2023, falecia a poeta Linda Pastan, vencedora do Prêmio Dylan Thomas, entre outros, e ex-poeta laureada de Maryland (1991-1995). Ela tinha 90 anos e morreu devido a complicações após uma cirurgia para o tratamento de um câncer. (...)

12. Anne Alexander Bingham – É suficiente

Saber que os átomos

do meu corpo

perdurarão

pensar neles subindo

pelas raízes de um grande carvalho

para viver em

folhas, ramos, galhos

talvez para nutrir a

peônia carmesim

a íris anil

o brócolis (...)

13. Kay Ryan – As coisas não deveriam ser tão difíceis

Uma vida deveria deixar

rastros profundos:

sulcos onde ela

foi e voltou

para pegar a correspondência

ou mover a mangueira

pelo jardim;

onde ela costumava

ficar em frente à pia,

um lugar desgastado; (...)

14. Kim Addonizio – O momento

O jeito como minha mãe se inclinou diante da porta do carro, remexendo as chaves,

demorando uma eternidade

para encontrar a certa, alinhá-la com a fechadura, empurrá-la debilmente

e girar,

o jeito como abriu a porta tão lentamente, curvando-se um pouco mais,

acomodando-se finalmente no assento de couro – ela havia machucado as costelas,

explicou, mas não foi uma lesão

o que eu vi, não o contratempo temporário seguido pela cura,

a obstinada renovação do corpo;

o que vi pela primeira vez foi a velhice, (...)

15. Jack Gilbert – Dali até aqui

De minha colina, avisto a rodovia e uma gaivota

que alça voo, negra contra o cume cinza.

Ela sobe lentamente e se dissolve no céu luminoso.

Certamente, nossa lenta e inexorável extinção nos leva a um estado

de graça. Como nomear tal perplexidade? (...)

16. Linda Gregg – A carta

Não me sinto forte ainda, mas estou

cuidando bem de mim. O clima está perfeito.

Leio e passeio o dia todo e depois caminho até o mar.

Espero nadar em breve. Por enquanto, estou serena. (...)

17. Sharon Olds – A promessa

Depois do segundo drinque no restaurante,

de mãos dadas sobre a mesa vazia,

estamos novamente nessa, renovando nossa promessa

de matar um ao outro. (...)

18. Michael Donaghy – O presente

No presente, há apenas uma lua,

embora outra surja refletida em cada lagoa.

Mas reluzindo no lago escuro, o disco brilhante

percebido pelo astrofísico e pelo amante,

tem milissegundos de idade. E mesmo essa luz

é sete minutos mais antiga que sua fonte. (...)

19. Sharon Olds – Meu filho, o homem

De repente, seus ombros ficam muito mais largos,

como Houdini expandia seu corpo

enquanto o acorrentavam. Parece que foi ontem

que eu o ajudava a vestir o pijama,

guiava suas pernas para o interior dourado,

fechava o zíper e o jogava para cima,

pegando-o no ar. (...)

20. Maria do Rosário Pedreira – [Quem se afasta do mundo deixa a quem fica]

Quem se afasta do mundo deixa a quem fica

um rasto de perguntas. Mas eu vi a morte dançar

tantas vezes no lago dos teus olhos que não pergunto

pelos teus passos à lama dos caminhos nem

pelos teus sonhos ao côncavo da cama. (...)

21. Stephen Dunn – Sob a calçada

Sussurros ali se acumulam, más notícias

do nosso subconsciente,

lágrimas que escorreram

pelo interior das faces,

desculpas que ficaram presas

em nossas gargantas. (...)

22. Lang Leav – Uma pequena consolação

Tudo o que um dia fomos,

é agora um verso triste e solitário.

Se antes eu tinha tanto a dizer,

agora estou desprovida de palavras. (...)

23. Dorianne Laux – A vida das árvores

Os pinheiros esfregam seu alarido

na escuridão estrelada, roçam

seus galhos inquietos contra a casa,

e o mistério dessa queixa se traduz mais ou menos

no trabalho árduo da propriedade: hora

de arrastar a escada do galpão,

subir no telhado com uma serra

entre os dentes, e cortar

aqueles sacanas. (...)

24. Meghan O’Rourke – Autorretrato equivocado como Demeter em Paris

Só se pode sentir falta de alguém quando este alguém está presente em sua vida.

A Ilha dos Mortos é de uma obscura claridade.

Henry Miller disse a Anaïs Nin que a única morte real é estar morto em vida.

Os ausentes só estarão ausentes quando forem esquecidos.

Até lá, a ausência é uma mentira, um oximoro. (...)

25. Sharon Olds – Balada da melhor amiga

Às vezes, do nada, lembro do poder

da casa dela, e do caminho até lá

descendo a rua estreita, a curva acentuada

à direita, abrindo-se para

a agradável rua sem saída, a

casa da minha melhor

amiga — o quê?

Estilo italiano? (...)

26. Sharon Olds – Transformações

O irmão dela se tornou médico, como o pai.

Eu ia à casa dela todos os dias, depois da escola,

e me sentava em sua cama. Ela estava doente, mas não contagiosa.

Eu não sabia de nada. (...)

27. Sharon Olds – O irmão dela

Não acho que eu quisesse “casar com ele

quando eu crescesse”, o irmão mais velho dela,

não acho que eu quisesse casar — eu era como

um arco de Diana, apenas

levemente curvado.

28. Catherine Pond – Chegada

Eu era tão tola. Achei que seu sofrimento fosse algo

que eu pudesse resolver ou pelo menos esconder,

como o falcão morto que encontramos na floresta e levamos

de volta para casa, sob a noite azul-aço, para enterrar. (...)

29. Patricia Fargnoli – A incontornável pressão da existência

Eu vi a raposa correndo à beira da estrada

passando pelas fachadas de tijolos aparentes dos condomínios

passando pelo posto da Citco com sua fila de carros e caminhões

e ela corria, mancando, magra, pelagem opaca e embaraçada,

passando pela pizzaria do Jim, pela Wash-O-Mat, (...)

30. Dorianne Laux – Apenas enquanto o dia durar

Em breve, ela não será mais que um pensamento fugaz,

uma pontada, um rufar de vento nos sinos, colheres tortas

penduradas nos beirais na primeira noite em uma nova casa

numa rua onde nenhum cachorro uiva, nenhum gato visita

um gato vizinho no meio da rua, serpenteando

e esfregando pelo com pelo, lançando faíscas. (...)

31. Ted Kooser - Pais

Meus falecidos pais tentam se manter fora do meu caminho.

Quando entro em um cômodo, eles já o deixaram,

foram procurar o que precisa ser feito

em outra parte da casa, meu pai com o aspirador,

minha mãe com pano de pó e o lustra-móveis. (...)

32. Marie Howe - A Menina

Tão perto do fim de minha vida fértil e

ainda sem filhos

– se eu pudesse lembrar de um dia sequer em que era puramente uma menina

e ainda não uma mulher –

mas não creio que tenha havido um dia assim para mim. (...)

33. Maya C. Popa – Tudo o que foi criado

(...) Em seu trigésimo ano, Juliana estava morrendo. Não há outro jeito

de descrever a sequência de eventos, a crescente lacuna

entre dois tipos de vida: a vivida e a

lembrada. E cristo veio até onde ela estava deitada,

febril e desamparada, sentou-se ao seu lado em vestes de veludo,

e abriu a palma para mostrar-lhe uma avelã

dizendo isso é tudo o que foi criado. (...)

34. Gary Snyder – Parta agora

Você não vai querer ler isso,

leitor,

esteja avisado, afaste-se

da escuridão,

parta agora.

— sobre a morte e a

morte da amada — não é meditação vaga

ou homilia, não se trata de ironia,

de deus ou de uma revelação ou

aceitação do — ou batalha contra o —

fim de nossa vida,

é sobre como os olhos

afundam e os dentes se destacam

depois de alguns dias quentes. (...)

35. John Murillo – Dolores, talvez

Nunca contei isso a ninguém. Até agora, até você.

Dormi uma vez num campo além da ribeira,

um bando de noitibós velando por mim.

Foi no verão em que um fazendeiro encontrou sua filha

pendurada no sótão do celeiro, e desejou, pela primeira vez,

não tê-la tocado daquela maneira. (...)

36. Kathleen Spivack – ele jaz imóvel na cama

ele jaz imóvel na cama

e ela

não está viva

segue respirando, como se desse um sinal

ela sabe o que anseia

mas dizer-lhe

é ainda pior:

sarcófagos,

jazem juntos formalmente,

marido e mulher. (...)

37. Marie Howe – Separação

Ao sair da cidade, vejo-o atravessando

o estacionamento da Brooks Pharmacy, e lembro

como ele se punha de joelhos na cozinha

e pressionava o rosto contra meu vestido, a bochecha achatada

em meu ventre como se escutasse algo.

Alguém podia estar esperando o café na sala de estar,

alguém podia estar pondo a mesa da sala de jantar, ele

enfiava o rosto sob meu vestido, pressionava a bochecha

contra meu ventre e se ajoelhava ali, sem dizer nada. (...)

38. Lucille Clifton – o último dia

nos encontraremos cercados

pelos nossos todos eles agora

com os olhares que haviam

apenas imaginado possíveis

e eles nos reprovarão

com esses olhos (...)

39. John Yau – “E Pluribus Unum”

Salivando, um insano sibilo;

como um Setter Irlandês trancado no porão

e então solto, o amanhecer

tenta estar em todos os lugares ao mesmo tempo. (...)

40. Sharon Olds – Quando dizem que você tem talvez três meses de vida

Em meu sono, sonhei que visitava seu túmulo —

e o que jazia entre nós? A bela grama intocada

e o solo fértil, como a rica

terra em que você enterrou nossos lençóis

depois que o deixei — nosso DNA — perto de onde

mais tarde você enterrou seu golden retriever. (...)

41. Lisel Mueller – Monet recusa a cirurgia

Doutor, você diz que não há halos

ao redor das luzes de rua em Paris

e que o que vejo é uma aberração

causada pela velhice, um distúrbio.

Digo que levei uma vida inteira

para enxergar lampiões a gás como anjos,

para suavizar e desfocar e, por fim, banir

as bordas que você lamenta que eu não veja, (...)

42. Seamus Heaney – Posfácio

E reserve um tempo para ir até o oeste

Rumo a County Clare, pela Flaggy Shore,

Em setembro ou outubro, quando o vento

E a luz interagem entre si,

De modo que o oceano de um lado se torna selvagem,

Com espuma e brilho, e terra adentro, entre as pedras, (...)

43. Ron Koertge – Espaço vazio

Meu pai me ensinou a fazer as malas: colocar tudo à vista. Guardar metade. Enrolar o que pode ser enrolado. As peças que amarrotam vão sobre as de algodão. Depois, calças, da cintura às barras. Cantinhos e frestas para as meias. Cintos nas laterais, como cobras. Plástico por cima. Depois, os sapatos. Usar as roupas pesadas no avião. (...)

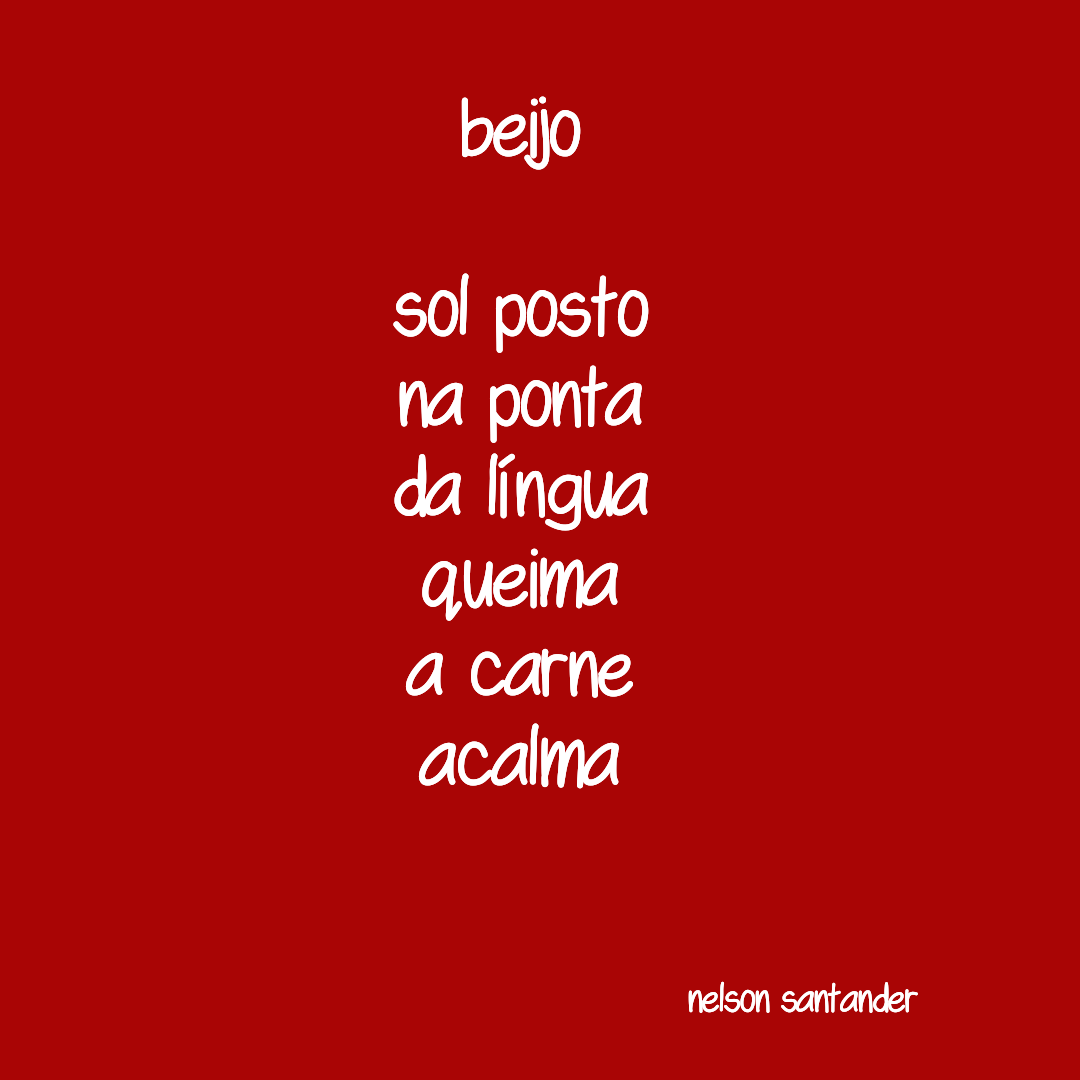

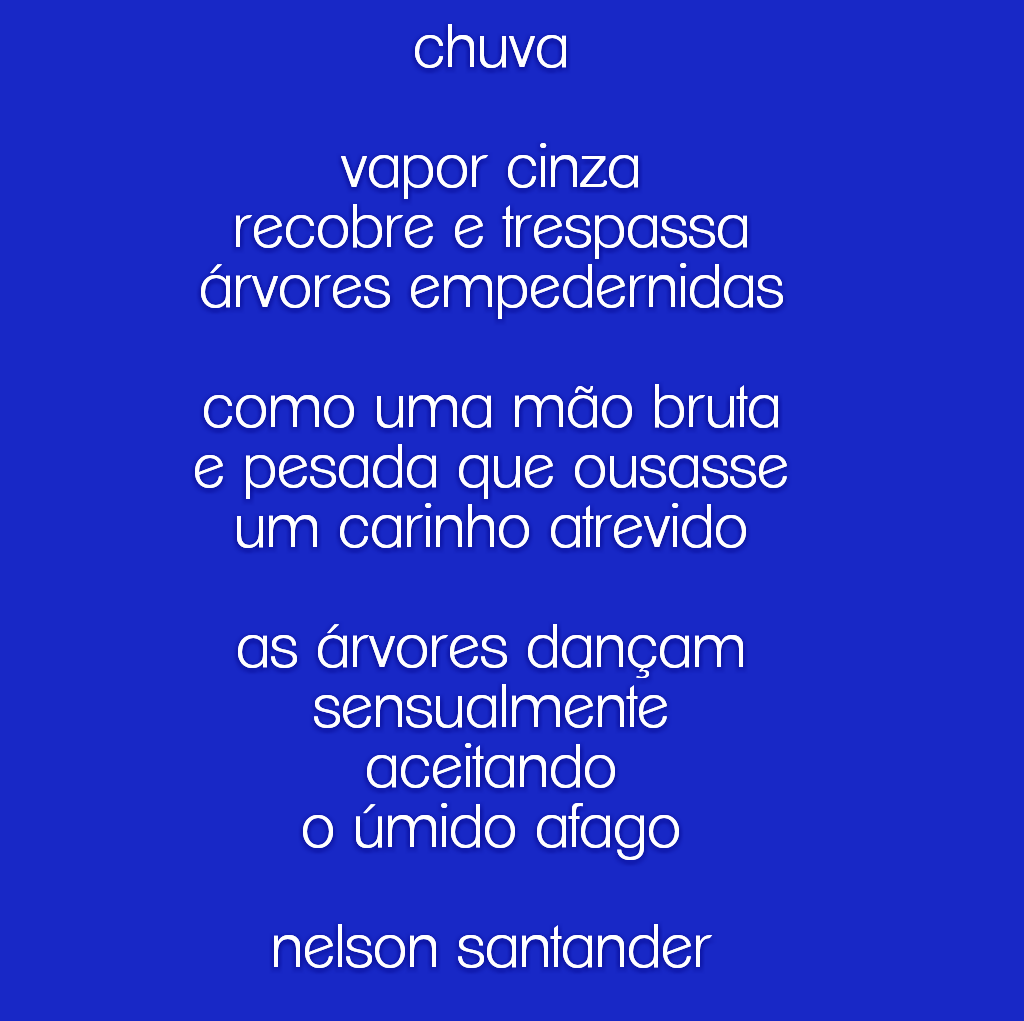

44. Nelson Santander – Quatro poemas sobre o tempo

o tempo me fascina

o tempo (os ponteiros fascistas)

de horas assassinas

suas facetas, seus lados

cegos

surdos

mudos me atraem

seus mundos

passados/

presentes/

futuros me traem (...)

45. Sarah Lindsay – Origem

A primeira célula não sentiu o impulso de se dividir.

Nutrida por abundantes sais e sol,

delgada ainda, ela simplesmente se espalhou,

balançando sobre a água, agarrando-se à pedra,

uma película de força complacente. (...)

46. Wendell Berry – A Meta

Mesmo enquanto sonhava, eu rezava para que o que via fosse apenas medo, e não um presságio,

pois o que vi foi a última paisagem conhecida ser destruída em nome

da meta – o solo devastado, a rocha explodida.

Aqueles que queriam voltar para casa jamais chegariam lá agora.

Visitei os escritórios onde, em nome da meta,

os planejadores planejavam em mesas vazias enfileiradas. (...)

47. Ansel Elkins – Autobiografia de Eva

Calçando apenas botas de pele de

serpente, abri uma trilha, a primeira

estrada radical para fora daquele velho reino

em direção a um novo desconhecido. (...)

48. Ida Vitale – Peixe na água

Como peixe na água,

como peixe, porém, pensado por Leibniz:

peixe pleno de lago,

de lago pleno de peixes, (...)

49. W.S. Merwin – Rio

Li Po, já se foi o pequeno bote

que o levou dez mil li rio abaixo

passando pelos gibões que chamavam

das duas margens e eles também se foram (...)

50. Carl Sandburg – O crepúsculo dos búfalos

Os búfalos se foram.

E os que viram os búfalos se foram.

Os que viram os búfalos aos milhares e como eles pisoteavam a relva da pradaria

com seus cascos até reduzi-la a pó, (...)

51. Louis MacNeice – Uma catarata concebida como uma procissão de cadáveres

Cai o rio e por cima do peitoril caixões de funerais frios

Tombam fundo e repousam na tumba selada da piscina,

E a água amarela limpa a campa e o calhau tampa o necrotério

E o rio-corcel salta e mergulha e borbulha em fúria e frenesi,

E os caixões se espalham, tambores se esbarram, águas escorrem. (...)

52. Rigoberto González - Casa

Não sou sua mãe, não me comoverei

com o sofrimento ou a gratidão de homens

que lamentam como órfãos à minha porta.

Não sou uma igreja. Não respondo às

orações, mas nunca as rejeito. (...)

53. Samuel Yellen – Como em uma marca d’água

Como em uma marca d’água, deciframos,

Por baixo do verniz da relva e dos ramos,

A obsoleta planta da fundação,

E onde corriam muros e construção. (...)

54. Seamus Heaney – Recesso escolar

Passei a manhã toda na enfermaria da escola

Contando os sinais que marcavam o fim das aulas.

Às duas horas, os vizinhos me levaram para casa.

Na varanda, encontrei meu pai chorando —

Ele que sempre enfrentara funerais com serenidade —

E Big Jim Evans dizendo que fora um duro golpe. (...)

55. Seamus Heaney – Uma ligação

‘Espere’, ela disse, ‘Vou lá fora chamá-lo.

O clima aqui está tão bom que ele aproveitou

Para capinar um pouco’.

Então eu o vi

Ajoelhado ao lado do canteiro de alho-poró,

Tocando, inspecionando, separando um

Talo do outro, (...)

56. Tadeusz Różewicz – Epístola Apócrifa

Mas Jesus se inclinou

e com o dedo escreveu na terra

depois se inclinou novamente

e escreveu na areia

Mãe, eles são tão obtusos

e simples que preciso lhes mostrar

maravilhas faço tantas coisas

tolas e vãs (...)

57. Peter Davidson – Castelos de Setembro

Os primeiros sinais de nossa condição se manifestam:

Pesar no vento, véu de névoa sobre a lua,

Frio ligeiro, teias de aranha, grama embranquecida,

E dois dias quentes como no sul em nada alteram essa situação.

Uma manhã chega, e você sabe que isso não pode acabar bem. (...)

58. Saskia Hamilton – 1944

Ela fez circular, por toda sala, um frasco

de suco de groselha, que passou ‘de mão em mão

por todas as macas,’ escreveu,

vinte e cinco ou mais, e voltou

‘ainda meio cheio’. Alguém ajudou o vizinho

a beber, pois ele ‘não tinha mãos’ (...)

59. Jack Gilbert – De pouco em pouco: da meia-noite às quatro da manhã

Por onze anos tenho lamentado,

lamentado por não ter feito o que

queria fazer enquanto fiquei ali sentado

aquelas quatro horas, vendo-a morrer. Eu queria (...)

60. Jack Gilbert – Infidelidade

Ela nunca está morta quando ele a encontra.

Eles comem lamen no café da manhã, como de costume.

Por onze anos, ele pensou que fosse o rio

no fundo de sua mente sonhando. (...)

61. Rosemerry Wahtola Trommer – Névoa

E às vezes, quando me vejo

à margem de uma imensidão —

um lago, um mar, uma encosta de montanha —

minha pequenez me extasia

e a maior de minhas tristezas

diminui e fica menor que o espaço

entre grãos de areia, (...)

62. William Stafford – Sim

Pode acontecer a qualquer momento, tornado,

terremoto, Armageddon. Pode acontecer.

Ou luz solar, amor, salvação.

Pode acontecer, você sabe. É por isso que despertamos

e olhamos para fora – não há garantias

nesta vida. (...)

63. Eavan Boland – Anna Liffey

Contava-se que Life

Era filha de Canaã,

E chegou à planície de Kildare.

Amava as planícies e as valas

E o horizonte distante.

Pediu que dessem seu nome ao lugar.

O rio herdou o nome da terra.

A terra herdou o nome de uma mulher. (...)

64. Gwendolyn MacEwen – A Descoberta

não fiques pensando que a exploração

termina, que ela revelou todo seu mistério

ou que o mapa que tens em mãos

inibe novas descobertas

advirto-te que desvendá-la leva anos,

séculos, e quando a vires nua,

olha de novo, (...)

65. Grey Gowrie – Terceiro Dia

Os respiradores soam como trutas se alimentando

à noite em algum criadouro da imaginação –

ninguém ali para ouvir; nosso subaquático mundo de atenção

intensiva é quase azul – inofensivo, brando. (...)

66. Edward Thomas – Foi-se embora, uma vez mais

Foi-se embora, uma vez mais,

Maio, junho e também

Julho, e agosto se esvai,

De novo, como convém,

Banais, salvo pelo fato

De vê-los passar, tal qual

Atravessam os regatos

Um vago cais fluvial. (...)

67. Tony Connor – Na Alameda dos Carvalhos

Velha e sozinha, à noite ela adormece

sentada diante da televisão.

A casa está quieta agora. Ela tece,

ergue-se para ferver a infusão,

assiste a um cowboy ser assassinado,

lê na gazeta quem nasceu ou morreu,

dorme em ‘Mísseis nucleares estocados’.

Um mundo que um mal pior prometeu

some. (...)

68. Ben Rhys Palmer – Eden, o robô jardineiro

Ele foi programado para seguir instruções:

espalhar cobertura morta, despontar as begônias,

manter os querubins da fonte livres dos dejetos dos pássaros.

Mas desde que, certa manhã, encontrou seus senhores

frios e rígidos na cozinha, surpreendeu-se

saindo da própria programação,

dedicando uma hora a contar girinos, outra a erguer

as pedras ao redor do lago para admirar os estranhos seres

por baixo: (...)

69. Eavan Boland – Chegamos sempre tarde demais

A memória

tem duas partes.

Primeiro, a revisitação:

o modo como ainda posso ver

aqueles amantes à mesa do café. Ela chora.

Nova Inglaterra. Hora do café da manhã. Inverno. Atrás dela,

além da janela panorâmica,

um bosque de pinheiros brancos. (...)

70. Shari Wagner – A mulher do fazendeiro muda de canal

O Jesus da minha infância

prefere estar ao ar livre.

Se não está pescando, está colhendo figos

ou nos mostrando sua plantação de mostarda.

(...)

71. Wendy Cope – Nomes

Ela foi Eliza por algumas semanas

Quando ainda bebê —

Eliza Lily. Logo virou Lil.

Mais tarde foi Srta. Steward na padaria,

E depois ‘meu amor’, ‘minha querida’, Mãe. (...)

72. Gösta Ågren – Alguns Poemas

(...) Envelhecer não é

deixar algo para trás, mas

girar sob o pilar de nuvem

do presente e contemplar

a própria vida, um livro

ainda não lido. Tudo

o que ele contém

ainda está por vir! (...)

Clique abaixo e confira também as Retrospectivas dos anos anteriores: