-

Tomas Tranströmer – Minnena Ser Mig (em duas traduções)

Memórias que me Observam Manhã de Junho, cedo demais para acordar,tarde demais para adormecer. Tenho de sair – é densa a folhagem dasmemórias, perseguem-me com o seu olhar. Não se deixam ver, misturam-se todascom o fundo, verdadeiros camaleões. Tão perto estão que as ouço respiraremaqui onde o canto do pássaro ensurdece. Trad.: José…

-

Mary Oliver – Flores brancas

Ontem à noiteno campoeu me deitei no escuropara pensar na morte,mas em vez disso adormeci,como se estivesse em um quarto vasto e inclinadorepleto daquelas flores brancasque se abrem todo verão,viscosas e desordenadas,nos tépidos campos.Quando desperteia luz da manhã deslizavaperante as estrelas,e eu estava cobertade flores.Não seicomo aconteceu —não seise meu corpo mergulhoupara baixo das adocicadas…

-

Rainer Maria Rilke – Fonte Romana

Vila Borghese Duas velhas bacias sobrepondosuas bordas de mármore redondo.Do alto a água fluindo, devagar,sobre a água, mais embaixo, a esperar, muda, ao murmúrio, em diálogo secreto,como que só no côncavo da mão,entremostrando um singular objeto:o céu, atrás da verde escuridão; ela mesma a escorrer na bela pia,em círculos e círculos, constante-mente, impassível e sem…

-

Andrea Cohen – Barganha

Pagamos-lhe quasenada — menos do que o poucoque ele pedira — para nos levar ao anoitecer das pirâmidesem camelos deserto adentro.Estipêndio tão escasso para nos levar, sem reclamar, para tão longe —até aqui, sem uma estrela. Estávamos no meio do nada, ou em sua borda.Amigos, perguntou ele, de dentro daquela escuridão,quanto vocês me pagarãopara leva-los…

-

Giuseppe Ungaretti – Vigília

Cima Quatro, 23 de Dezembro de 1915 Toda uma noite em clarocaído ao ladode um companheiromassacradocom sua bocaarreganhadaexposta à lua cheiacom o hematomade suas mãoscravadoem meu silêncioescrevicartas cheias de amorNão tinha nunca estadotãoaferrado à vida Trad.: Nelson Ascher REPUBLICAÇÃO: poema publicado no blog originalmente em 22/12/2017 Veglia Cimma Quattro il 23 dicembre 1915 Un’intera nottatabuttato…

-

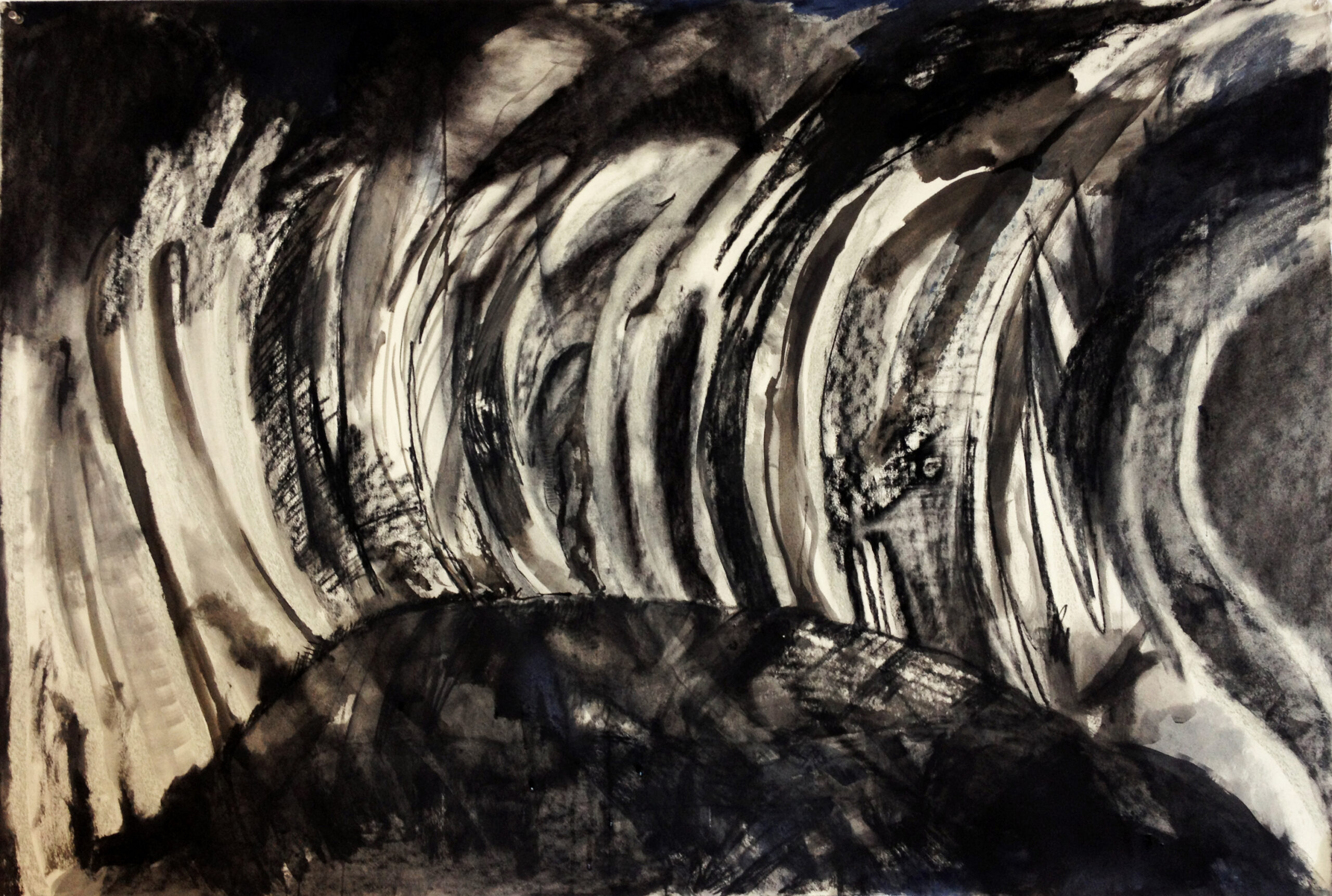

Dan Albergotti – Coisas para fazer no ventre da baleia

Meça as paredes. Conte as costelas. Registre os longos dias.Olhe para o céu azul por entre os esguichos. Faça pequenas fogueirascom os cascos partidos dos barcos de pesca. Pratique sinais de fumaça.Ligue para os velhos amigos e escute os ecos de vozes distantes.Organize sua agenda. Sonhe com a praia. Busque por toda jornadapelo pálido brilho…

-

Dylan Thomas – E a Morte não terá nenhum Domínio

E a morte não terá nenhum domínio. Nus, os mortos irão se confundir Com o homem no vento e a lua no poente; Quando seus alvos ossos descarnados se tornarem pó, Haverão de brilhar as estrelas em seus pés e cotovelos; Ainda que enlouqueçam, permanecerão lúcidos, Ainda que submersos pelo mar, haverão de ressurgir; Ainda…

-

Judith Hemschemeyer — Naquele verão

Naquele verãodepois que você se enforcousem perguntar a ninguém que o amavase eles podiam suportar dei por mim arrastando mangueirasregando cada centímetro desse imenso gramadodia após diaperfeito obcecadaincapaz de deixar mais alguma coisauma única folha de gramamorrer. Trad.: Nelson Santander That Summer That summer after you hanged yourself without asking anyone who loved you if…

-

Mario Cesariny – Os Pássaros de Londres

Os pássaros de Londrescantam todo o invernocomo se o frio fosseo maior aconchegonos parques arrancadosao trânsito automóvelnas ruas da neve negrasob um céu sempre duroos pássaros de Londresfalam de esplendorcom que se ergue o estioe a lua se derramapor praças tão sem corque parecem de panoem jardins germinandosob mantos de gelocomo se gelo forao linho…

-

Matthew Olzmann – Carta à pessoa que gravou suas iniciais no mais antigo pinheiro de folha longa da América do Norte

Southern Pines, Carolina do Norte Diga-me como é viver semcuriosidade, sem sentir admiração. Navegarem águas cristalinas, desviando os olhosdos recifes de algas que ondulamabaixo de você, ignorando o cintilardas escamas de sereias no nevoeiro,olhando para o mundo e sentindoapenas tédio. Estarà beira do precipício de algum vale selvagem,as águias circulando, um rebanho de caribustrovejando lá…