Na pior hora da pior estação

do pior ano de todo um povo

um homem partiu do internato com a mulher

Ele andava – ambos andavam – para o norte

Ela tinha a febre da fome e não se aguentava.

Ele a ergueu e a pôs nas costas.

Andou assim para oeste e oeste e norte. Até que

ao anoitecer sob estrelas congeladas chegaram.

De manhã ambos foram encontrados mortos.

De frio. De fome. Das toxinas de toda uma história.

Mas os pés dela estavam aninhados no peito dele.

O calor final de sua carne foi seu presente para ela.

Nunca deixe um poema de amor chegar a esse fim.

Não há lugar aqui para o inexato

Elogio à graça leve e sensual do corpo.

Há tempo apenas para esse impiedoso inventário:

Sua morte juntos no inverno de 1847.

Também o que sofreram. Como viveram.

E o que há entre um homem e uma mulher.

E em qual treva se pode provar melhor.

Trad.: Mario Sergio Conti

REPUBLICAÇÃO: poema originalmente publicado na página em 12/05/2020

Mais do que uma leitura, uma experiência. Clique, compre e contribua para manter a poesia viva em nosso blog

Sobre o poema e sua autora:

Da Folha: Conheça ‘Quarentena’, poema de Eavan Boland, sobre a Grande Fome

“Eavan Boland ensinou inglês na Universidade Stanford por 21 anos. Com a pandemia, ela quis ficar perto das filhas e netos. Voltou no mês passado da Califórnia para a Irlanda e, pelo computador, continuou a dar aulas sobre literatura irlandesa. Até a segunda-feira passada.

Acordou, teve um infarto e morreu à tarde, em Dublin. Tinha 75 anos. Do presidente do país aos meios literários, houve comoção. Ela não é popular porque nenhum poeta o é mais: poesia virou arte de elite.

Mas foi uma voz incisiva, sensível à história e à condição feminina no presente.

Não é pouco. Sobretudo numa terra de escritores arquiconhecidos —Swift, Sterne, Yeats, Shaw, Wilde, Joyce, Beckett, Heaney. Todos eles tensionados pela história da Irlanda, por sua vez marcada pela posição subalterna e atritos com o Reino Unido. Todos eles homens.

Eavan Boland começou a escrever cedo e sua poesia amadureceu devagar. Filha de diplomata, teve uma infância cosmopolita em Londres e Nova York. A volta à Irlanda, insular, foi um estranhamento.

Frequentava rodas literárias em Dublin, mas casou e foi morar num subúrbio pacato.

Teve duas filhas e, como todas as suas vizinhas, cuidava da casa e da família. Contudo, professora, ensaísta e poeta, não era bem como elas. Os terremotos dos anos 1960 não a tiraram do prumo. O primeiro feminismo, um pouco. E a obra de Sylvia Plath, totalmente.

Sua poesia adquiriu aos poucos contundência. Fez versos sobre casamento, menstruação, criar as filhas, mastectomia. Em “Violência Doméstica” e “Uma Mulher sem País”, fez algo meio impossível: foi crítica e convencional, sentimental e seca, evidente e elíptica.

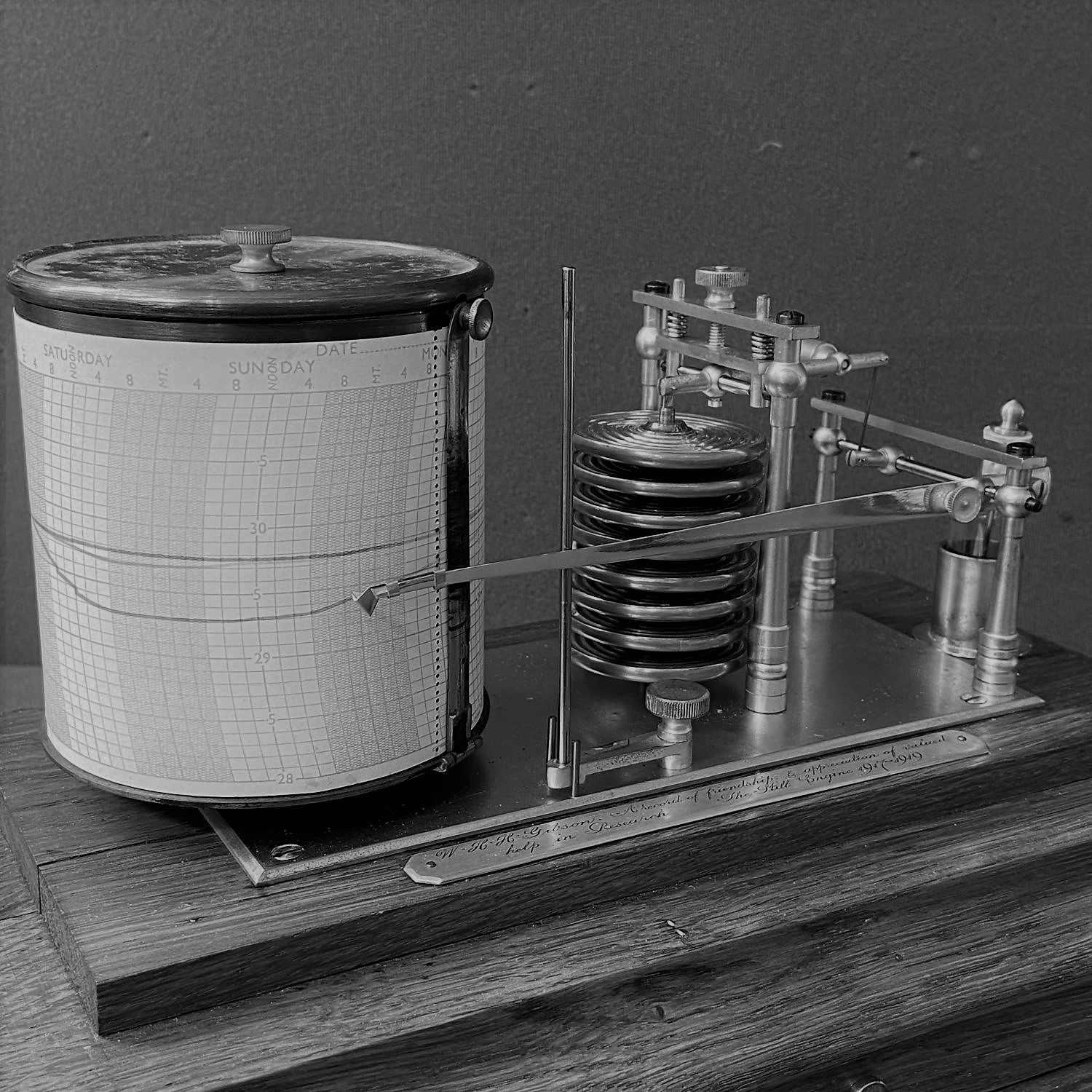

“Quarentena”, de 2001, seu poema mais conhecido, embebe em ácido uma chaga aberta da história irlandesa. E, na forma, se insurge contra a imagem feminina na poesia romântica. É singular, estranho, belo.

Nele, a pior hora é a noturna. A estação letal, o inverno. O ano horrível, 1847. Foi o auge da Grande Fome. Uma praga dizimou todas as plantações de batata da Irlanda, alimento básico dos camponeses empobrecidos e endividados. Ou seja, da maioria acachapante do povo.

Explorados pela aristocracia e hostilizados pela Coroa, durante anos os irlandeses padeceram de fome, frio, epidemias várias. Mais de 1 milhão de pessoas pereceram, 20% da população. Outro milhão emigrou.

A ilha de esmeralda regrediu à treva medieval da peste negra.

Foi o maior desastre sanitário, demográfico e humanitário do século 19. O crítico literário Terry Eagleton —neto de imigrantes irlandeses— chamou-o de “Auschwitz irlandês”, mas pré-moderno. As raízes do nacionalismo, da religiosidade fanática e da luta violenta pela independência estão fincadas na Grande Fome.

“Quarentena” começa com um casal que foge das autoridades. A mulher teve tifo (“famine fever”) e o marido a carrega pela noite gelada até que chegam —e o poema não diz onde. São encontrados enregelados, paralisados num último gesto: ele tenta aquecer os pés dela em seu peito.

Eavan Boland aí se insurge contra poemas de amor, contra o romantismo galante que põe a mulher no pedestal de musa. Seu impiedoso inventário registra a fuga, a dor, o frio. Monossílabos sincopados politizam o amor mudo de um casal, sua busca inútil por calor na escuridão.

Em “Quarentena”, o que sobrevive ao homem e à mulher não é apenas o amor —como em “An Arundel Tomb”, de Philip Larkin. É a Grande Fome, a sociedade que a produziu, da história irlandesa que vem de 1847 e molda o presente. Cinco estrofes condensam a catástrofe.

Eavan Boland reviveu e deu forma ao passado. Inspirou-se em meia dúzia de frases de uma memória da Grande Fome, escrita por um padre no início do século 20. “Minha Própria História”, o livro, dá até o nome dos jovens do poema, Kit e Patrick.

Há uma longa discussão na Irlanda acerca da representação da Grande Fome. Tem-se como assente que ela foi sub-representada: existem poucos romances, peças, poesias, filmes a seu respeito. A sub-representação se estenderia à historiografia, à economia e à sociologia.

Parece ser verdade. Porque a Grande Fome é pouco conhecida fora de lá. Isso se deve mais ao presente que ao passado. Na indústria cultural, por exemplo, Hollywood venceu a Segunda Grande Guerra. Para cada Svetlana Aleksiévitch há cem Spielbergs.

Há infindáveis imagens da peste que hoje engolfa o Brasil. Boa parte delas é chocante, mas vazia. A poesia política pode representar as toxinas de toda uma história?”

Quarantine

In the worst hour of the worst season

of the worst year of a whole people

a man set out from the workhouse with his wife.

He was walking—they were both walking—north.

She was sick with famine fever and could not keep up.

He lifted her and put her on his back.

He walked like that west and west and north.

Until at nightfall under freezing stars they arrived.

In the morning they were both found dead.

Of cold. Of hunger. Of the toxins of a whole history.

But her feet were held against his breastbone.

The last heat of his flesh was his last gift to her.

Let no love poem ever come to this threshold.

There is no place here for the inexact

praise of the easy graces and sensuality of the body.

There is only time for this merciless inventory:

Their death together in the winter of 1847.

Also what they suffered. How they lived.

And what there is between a man and woman.

And in which darkness it can best be proved.