O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio; acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro onde começou a pulsar; de repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um automóvel ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhando de cinzas o escarlate das unhas; na acidez da aurora tropical, depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão; como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado; na insônia dos braços luminosos do relógio; e acaba o amor nas sorveterias diante do colorido iceberg, entre frisos de alumínio e espelhos monótonos; e no olhar do cavaleiro errante que passou pela pensão; às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres; mecanicamente, no elevador, como se lhe faltasse energia; no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar; na epifania da pretensão ridícula dos bigodes; nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas; quando a alma se habitua às províncias empoeiradas da Ásia, onde o amor pode ser outra coisa, o amor pode acabar; na compulsão da simplicidade simplesmente; no sábado, depois de três goles mornos de gim à beira da piscina; no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu, abrindo parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu de duas flores; em apartamentos refrigerados, atapetados, aturdidos de delicadezas, onde há mais encanto que desejo; e o amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos, caindo imperceptível no beijo de ir e vir; em salas esmaltadas com sangue, suor e desespero; nos roteiros do tédio para o tédio, na barca, no trem, no ônibus, ida e volta de nada para nada; em cavernas de sala e quarto conjugados o amor se eriça e acaba; no inferno o amor não começa; na usura o amor se dissolve; em Brasília o amor pode virar pó; no Rio, frivolidade; em Belo Horizonte, remorso; em São Paulo, dinheiro; uma carta que chegou depois, o amor acaba; uma carta que chegou antes, e o amor acaba; na descontrolada fantasia da libido; às vezes acaba na mesma música que começou, com o mesmo drinque, diante dos mesmos cisnes; e muitas vezes acaba em ouro e diamante, dispersado entre astros; e acaba nas encruzilhadas de Paris, Londres, Nova Iorque; no coração que se dilata e quebra, e o médico sentencia imprestável para o amor; e acaba no longo périplo, tocando em todos os portos, até se desfazer em mares gelados; e acaba depois que se viu a bruma que veste o mundo; na janela que se abre, na janela que se fecha; às vezes não acaba e é simplesmente esquecido como um espelho de bolsa, que continua reverberando sem razão até que alguém, humilde, o carregue consigo; às vezes o amor acaba como se fora melhor nunca ter existido; mas pode acabar com doçura e esperança; uma palavra, muda ou articulada, e acaba o amor; na verdade; o álcool; de manhã, de tarde, de noite; na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno; em todos os lugares o amor acaba; a qualquer hora o amor acaba; por qualquer motivo o amor acaba; para recomeçar em todos os lugares e a qualquer minuto o amor acaba.

Arquivos da tag: Crônica

Nelson Santander – Que a Terra lhe seja Leve

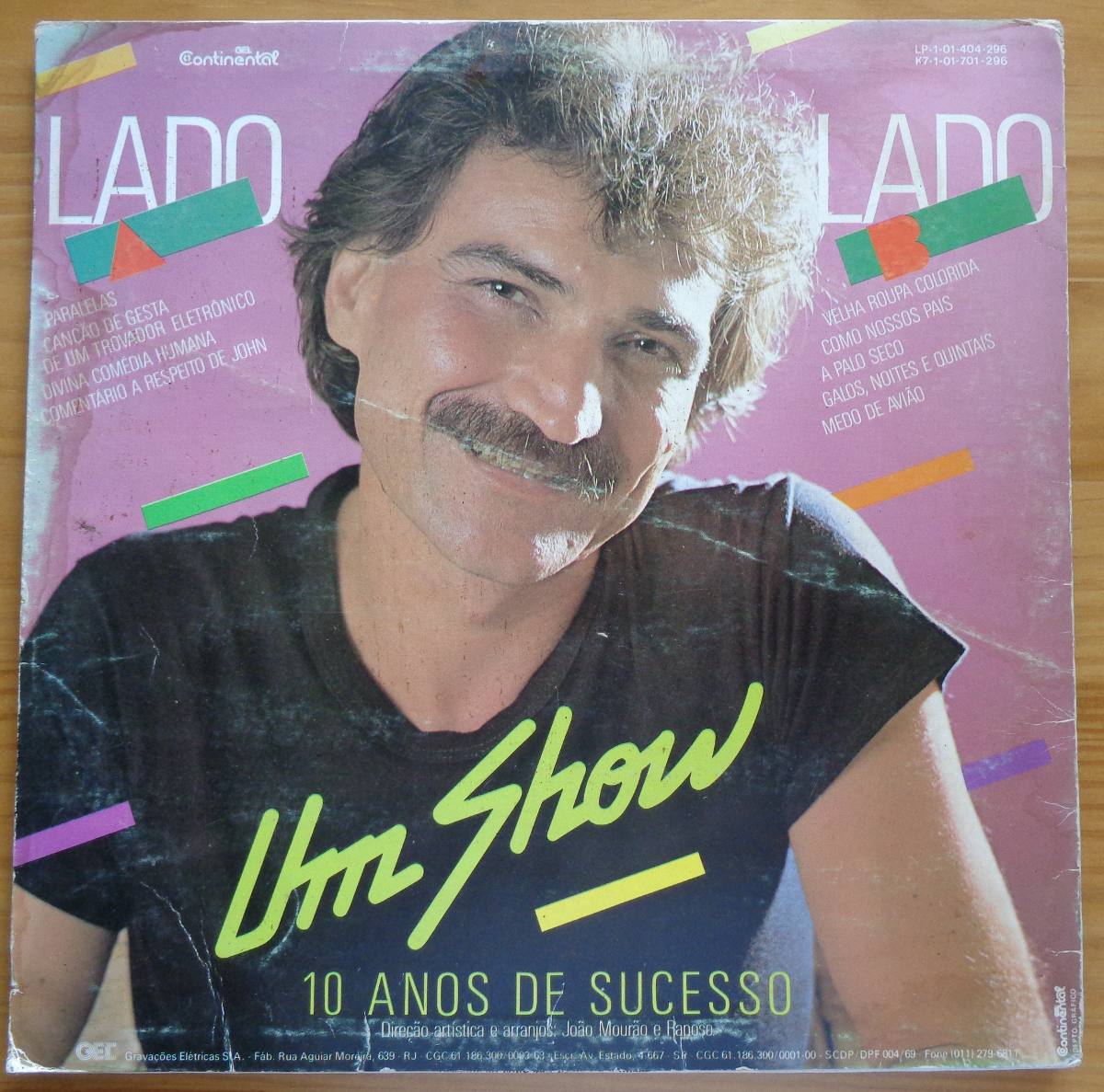

Quando me deparei pela primeira vez com o trabalho de Belchior, a melhor impressão que tive sobre ele não foi em razão da qualidade intrínseca de suas composições. Corriam os anos 80, e, como músico amador que era, eu estava mais ligado no trabalho realizado pela geração pop daquela época – Legião, Titãs, Paralamas, Ira!, etc. Da MPB, apreciava quase que somente Caetano e Chico.

Foi então que caiu em minhas mãos uma fita cassete pirata de um dos últimos álbuns lançados pelo artista na época. Pertencia ao amigo Arlindo Mellão, fã do cearense e de gente como Sá & Guarabyra, 14 Bis e Geraldo Azevedo.

O álbum, até hoje relativamente raro, chamava-se “Um Show: 10 Anos de Sucesso”, e continha nove das principais canções que ele havia composto até então em seus poucos mais de 10 anos de carreira, em arranjos nos quais se destacavam os teclados de Raposo e a guitarra de Sérgio Zurawski – bem ao estilo dos anos 80 – que modernizavam as canções dando-lhes nova roupagem (ainda considero esses arranjos os melhores de todas as versões feitas por ele).

Trazia canções como:

“Paralelas” (sucesso na voz de Vanusa, com o poderoso refrão: “No Corcovado, quem abre os braços sou eu / Copacabana, esta semana, o mar sou eu / Como é perversa a juventude do meu coração / Que só entende o que é cruel, o que é paixão”);

“Comentário a respeito de John” (“Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho / Deixem que eu decido a minha vida. / Não preciso que me digam, de que lado nasce o sol / Porque bate lá o meu coração”);

“Velha Roupa Colorida” e “Como Nossos Pais” (clássicos absolutos na voz de Elis);

“A Palo Seco” (“Se você vier me perguntar por onde andei / No tempo em que você sonhava / De olhos abertos lhe direi: / Amigo, eu me desesperava…”);

“Galos, Noites e Quintais” e o seu maior sucesso (junto com “Apenas um Rapaz Latino Americano”): “Medo de Avião”.

Na época, eu tinha apenas 18 anos. E estava apaixonado por aquela que viria a se tornar minha esposa. Precisava desesperadamente de uma desculpa para encontrar o objeto de meus desejos e pareceu uma boa ideia ir até a casa do Mellão à noite para pedir-lhe a fita de empréstimo. Na volta, eu poderia encontrar com ela – o que acabou acontecendo.

No dia seguinte, coloquei a fita para ouvir. E foi uma revelação. Belas melodias e letras absurdamente boas que eram uma mistura de poesia, erudição e ironia. Belchior sabia compor. E como. A maioria das canções acima mencionadas são clássicos absolutos da MPB e não envelheceram nada desde que foram escritas.

A descrição acre que ele faz da juventude de sua época, em “Como Nossos Pais”, poderia ser aplicada aos jovens de hoje, sem mexer em nenhuma linha da canção. “Velha Roupa Colorida” permanece como uma das melhores canções já escritas sobre a passagem do tempo:

(…) Como Poe, poeta louco americano, eu pergunto ao passarinho:

“Assum Preto, ‘passo’ preto, black bird, o que se faz?”

E raven, never, raven, never, never, never, never, never, raven,

Pássaro Preto, assum preto, black bird me responde:

“Tudo já ficou atrás”

E never, never, never, never, never, never, raven

Pássaro Preto, assum preto, black bird me responde:

“O passado nunca mais…”

Contudo, naquela época, a música que mais me impactou não foi nenhuma dessas. Eu tinha apenas 18 anos e estava apaixonado pela primeira vez na vida. Por isso, a canção que mais me marcou daquela fita foi uma verdadeira ode ao amor erótico chamada “Divina Comédia Humana”:

“(…) Aí um analista amigo meu

Me disse que desse jeito

Não vou viver satisfeito

Porque o amor é uma coisa mais profunda que um transa sensual

Deixando a profundidade de lado

Eu quero é ficar colado à pele dela noite e dia

Fazendo tudo de novo e dizendo sim! à paixão, morando na filosofia

Quero gozar no seu céu,

Pode ser no seu inferno

Viver a divina comédia humana

Onde nada é eterno (…)”

A habilidade de Belchior em traduzir sentimentos complexos em melodias e letras era extraordinária. Amor, sexo, paixão, tempo, medo. Morte. Todos esses temas foram explorados com maestria pelo artista. Esse último e mais assustador, enfim, o alcançou e o derrotou no dia de ontem.

Fica um buraco enorme na música brasileira, até porque o mercado da música não tem conseguido repor compositores com a mesma qualidade de um Belchior, de um Chico ou de um Caetano. Cada vez que morre um gênio desses, ficamos mais órfãos de artistas com a capacidade que eles têm de ler e reinterpretar nosso tempo através de seus trabalhos.

Mas para mim não é nem isso o que mais incomoda. Como tudo na vida, o que mais nos afeta é aquilo que nos diz mais de perto. Minha dor é perceber que, com a morte de Belchior, vai também – simbolicamente enterrado com o artista – um pedaço de minha vida. Aquele pedaço mais febril, intenso, irracional e louco a que chamamos juventude.

Diante desta perda, desesperadamente eu grito em português, recorrendo aos conselhos do compositor, que me responde – não sem uma pitada de ironia – através de “Pequeno Perfil de um Cidadão Comum”:

– Que a terra lhe seja leve…

Carlos Drummond de Andrade – Os Gregorianos

Um amigo que tem consciência exacerbada do tempo confia-me que, depois de certo ponto (ele não usa a palavra idade), a vida já não oferece acontecimentos, e sim comemorações.

— Por mais que o sujeito faça, não consegue realmente mover-se. Fica parado diante de formas movediças, como naquele romance do Zé Lins do Rego, que tem um seleiro batendo couro à beira da estrada.

E continua:

— A princípio você tem um sentimento rápido de que já viveu, no dia em que faz anos. A melancolia em estado latente é absorvida pela efusão dos amigos e pela justa porção de álcool que o indivíduo ingere em tais ocasiões. Mas o fenômeno está circunscrito ao espaço de algumas horas durante o ano inteiro. O resto é vida de que participamos. Pouco a pouco, porém, insinuam-se outros aniversários: formatura, casamento. Há também as mortes de parentes e amigos, que por sua vez começam a encher nosso calendário pessoal. Depois vem o centenário de pessoas que você ainda alcançou vivas. E há as comemorações nacionais, em que antes não reparava. Com o tempo, você mesmo se transforma em calendário, meu velho.

Tudo vinha a propósito de um papel que ele trazia na mão.

— Este convite indica uma fase já avançada do processo. Chega um ponto em que começamos a negociar lembranças. Eu lhe vendo as minhas e você me empurra as suas. Fundamos armazéns de lembranças, e, a pretexto de qualquer data, ou sem pretexto algum, organizamos caravanas em direção ao passado.

Aproximando-me, li o cartão impresso: “Associação dos Antigos Alunos do Colégio Gregório — A Diretoria convida o prezado gregoriano para a visita ao antigo colégio. Será fretado um vagão especial. Haverá missa, e almoço no refeitório, com a presença do velho padre Barlavento; depois, assembleia geral dos gregorianos, no foro da cidade. Compareça com sua família para gáudio dos velhos colegas. Informações com o dr. Canuto, à rua Tal”.

— Aí está. Toda essa gente havia desaparecido por esse mundo de Deus, na pressa de cumprir seu destino. Só uns poucos não se perderam de vista, pela circunstância do trabalho em comum. Mas passam-se vinte e cinco anos, e começam a surgir de todos os lados cavalheiros grisalhos, uns sorridentes, outros mais sérios, que nos olham curiosamente, a conferir suas rugas com as nossas, e dizem: “Mas então você não está me reconhecendo? Eu sou o 130, da Divisão dos Médios…”.

Prossegue:

— Já expliquei ao Canuto que não posso aderir às comemorações. Não sou apenas um ex-aluno do famoso colégio Gregório. Sou um aluno expulso, e com que cara ia voltar lá, depois do que me aconteceu? Mas o Canuto sorri e me diz que deixe de patacoadas. Eles comemoram trinta e cinco anos de colégio? Pois que eu comemore os meus trinta e três de expulsão. Dá tudo na mesma. Lembro-lhe o padre Juquinha, meu adversário daqueles tempos, e o Canuto dá de ombros: “Que o quê, o Juquinha morreu há vinte anos, coitado, e lá do assento etéreo já fez as pazes com você. Comemore a briga com o Juquinha, e as pazes feitas no tempo”. Assim, nada mais é triste ou alegre depois de um longo período; tudo é matéria comemorativa, e viver é apenas ter vivido, compreende?

Eu — ai de mim — compreendia.

Nelson Santander – Saindo do Armário da Sacristia

Dias atrás, jantávamos, eu e minha esposa, com um casal de amigos. O cardápio, caprichosamente preparado por nosso anfitrião, contou com uma entrada de queijos diversos, patês, pães e pelo menos cinco tipos de azeites especiais. O prato principal foi um risoto diferente de tudo o que eu já havia experimentado antes. Tudo regado a vinho. Muito vinho. Na verdade, encerramos a noite após acabar com três garrafas e meio de uma carta que contava com dois belos chilenos e dois exemplares do melhor vinho brasileiro.

A conversa estava agradável e, em um dado momento, derivou para assuntos envolvendo o sobrenatural. Nosso anfitrião – segundo ele mesmo confessa – morre de medo de fantasmas, espíritos ou qualquer tipo de manifestação do “outro mundo”. Morrer de medo é pouco: ele diz que literalmente se borra todo quando imagina estar diante de uma manifestação sobrenatural – e contou várias histórias supostamente inexplicáveis que teria presenciado. Depois, como era de se esperar, nossos anfitriões quiseram saber minha opinião sobre o assunto. Costumo ser discreto sobre esses temas, para evitar ferir susceptibilidades. Mas o papo camarada e, principalmente, a quantidade de vinho que havia mandado goela abaixo me destravou a língua. Expliquei que não acredito em manifestações sobrenaturais. Naturalmente, o assunto evoluiu para questões religiosas e, mais uma vez, tive que (ou quis) ser sincero quando nossa anfitriã me perguntou:

– Mas e quando a gente morre, o que você acha que acontece?

– Nada. Simplesmente acaba. Temos apenas esta vida. Morreu, acabou.

Meus amigos são teístas: ele, cristão; ela eu ainda não descobri em que acredita, mas parece que em algo ligado ao espiritismo, pois em um dado momento deixou transparecer que acredita na reencarnação. Obviamente eles não se contentaram com a minha resposta e o assunto se estendeu por mais uns 20 ou 30 minutos, envolvendo todos os temas que são abordados quando teístas debatem respeitosamente com céticos (a existência ou não de Deus; a santidade de Cristo; a própria existência histórica de Cristo; se existem almas, espíritos e fantasmas; como as pirâmides foram construídas(!), etc.). Ao final, meu anfitrião, falando entre brincando e sério, me disse algo assim:

– Putz, Nelson. As coisas que você disse deram um tilt aqui na minha cabeça. Acho que nem vou dormir hoje…

Respondi que ele deveria manter a sua crença, se isso o fazia feliz. E a conversa terminou aí.

Não sei se ele realmente conseguiu dormir naquela noite. Espero realmente que sim. Eu ficaria muito consternado em saber que, de alguma maneira, afetei negativamente a vida de alguém apenas por emitir opiniões pessoais sobre temas que tocam tão profundamente as pessoas.

Enfim, é isso: sou um cético em relação a questões sobrenaturais e religiosas. Ou ateu, como queiram. E não é de hoje. Obviamente, como todo brasileiro, fui um cristão (católico) exemplar na infância até a adolescência. Fui batizado, crismado e participei ativamente de uma comunidade de jovens católicos. Tocava violão no coro da Igreja São Benedito, em Avaré. No entanto, à medida que, por curiosidade própria e muita leitura, aprimorava meus conhecimentos sobre ciência, história, literatura, filosofia, etc., “os velhos mitos pretéritos” – como diria Drummond – que eu um dia abraçara foram sendo abandonados, um a um. Primeiramente, as crenças mais frágeis (como aquelas no poder das cartomantes e benzedeiras, em tarô, em sonhos proféticos, na parapsicologia, etc.). Depois, aquelas que diziam mais de perto acerca dos dogmas de minha religião (a existência de Satanás; o nascimento virginal de Jesus; os milagres que ele supostamente realizou; a ressurreição; etc.). Finalmente, lá por volta dos meus 15 ou 16 anos, encarei o mito final: Deus. Não houve uma grande batalha entre a fé e a razão. Nada disso. Quando faceei uma das questões mais fundamentais da humanidade – a existência ou não de um ser todo poderoso que criou todo o universo –, eu já havia chegado a um ponto em que não havia mais como manter a crença na existência de tal divindade.

Abandonei minha fé com o alívio de quem carregou um fardo muito pesado por muito tempo. Sim, alívio. Sim, um fardo. No momento em que concluí que tudo não passava de um grande engodo, me senti livre, solto, em paz. Livre do medo do sobrenatural; livre do medo de nunca saber se seria ou não acolhido em “Sua morada” pelo fato de haver sonegado um wafer da Tostines do meu irmão ou porque havia olhado as pernas de uma colega de escola repleto de pensamentos não muito cristãos; em paz por não precisar mais tentar conciliar o Deus infinitamente bondoso descrito em minha religião com a realidade nua de um mundo cruel que todos os dias se apresentava aos meus sentidos: o mal que não poupava culpados ou inocentes; a total ausência de justiça no mundo; a aleatoriedade com que justos e injustos eram “punidos”; a existência de lugares como Auschwitz ou a persistência da fome na Somália. A questão “como Deus permitia um mundo como esse?” foi definitivamente solucionada para mim quando encarei a verdade da resposta mais simples de todas: não há Deus nenhum.

Não, não houve mágoas na despedida. Minha descrença não nasceu de uma revolta qualquer contra Deus (apesar de todo o espanto que eu experimentava diante das questões acima mencionadas). Ela foi fruto de todo o conhecimento que deliberadamente adquiri somado a uma observação aguda do que acontecia (e acontece) no mundo.

Obviamente, no exato momento em que inúmeros pontos de interrogação foram solucionados, várias outras novas questões surgiram como consequência lógica do fato de não existir um deus sobrepairando o cosmos – e confesso que ainda hoje não tenho a resposta para todas elas. Como surgiu o universo? Qual o sentido da vida? Se não há um Deus vigiando meus passos, se não há um paraíso celeste a ser alcançado se eu só fizer o bem e me arrepender dos pecados, o que me impede de fazer o mal? O que vem depois da morte?

Não sei como surgiu o universo. Ninguém o sabe ainda. Mas a ciência tem avançado bastante sobre o tema e tenho certeza de que logo, logo teremos uma resposta. E mesmo que nunca tenhamos, a colocação de um deus na origem de tudo é tão arbitrária quanto a colocação de qualquer outra coisa no lugar (um buraco negro, por exemplo), sem comprovação fática de tais afirmações.

Qual o sentido da vida? Penso que não há nenhum sentido predeterminado para a existência das pessoas. Cada um de nós deve encontrar o sentido que deve emprestar à sua existência (e, não, isso não é algo fácil de se alcançar) e fazer o melhor que puder com isso.

Por que eu não faço o mal? Pode parecer estranho para algumas pessoas, mas a religião NÃO detém a exclusividade dos padrões morais. Fazer o certo ao invés do errado, o bem ao invés do mal, está muito mais ligado a regras de bom senso que se impõem ao convívio em sociedade do que ao atendimento a certos ditames bíblicos e religiosos. Aliás, quando a religião se arvora em ditar regras morais, o caldo entorna – principalmente quando ela se julga a verdadeira intérprete das vontades de deus aqui na terra. Para ficar apenas em um exemplo, basta analisar como quase todas as religiões tratam os homossexuais. A biologia, a neurociência e a sociedade já avançaram o suficiente para concluir que a homossexualidade é apenas uma expressão da sexualidade humana. Nada além disso. Não é uma doença. E não é um pecado, como quer fazer crer quase que a totalidade de todas as religiões. Mesmo as mais “generosas” delas, como a igreja católica, quando o assunto é homossexualidade costumam manifestar sua contrariedade em frases cheias de condescendência como “ame o pecador, odeie o pecado”. E o fazem com um ar de superioridade moral que faria o Cristo da fábula cristã corar de vergonha…

Sim, as religiões, de uma forma geral, tratam a homossexualidade como um pecado e transformam um grupo enorme de pessoas (segundo estatísticas, cerca de 10% da população mundial) em seres humanos de segunda classe, fadados a sublimar seus desejos ou, se professarem a fé que os condena, a viver com a sensação de estar pecando eternamente, em pensamentos ou atos. Os reflexos nas vidas destas pessoas são incalculáveis para nós, heterossexuais: expulsão ou rejeição da família, virar vítima de preconceito ou de chacota, dificuldade em arranjar emprego e a obrigação de se manter no armário para não chocar familiares e amigos são apenas alguns dos desafios que esses seres humanos têm que enfrentar em seu dia-a-dia apenas pelo fato de sentirem atração por alguém do mesmo sexo.

Então, respondendo à pergunta: eu procuro ter uma vida honesta e digna, e procuro tratar meus semelhantes e dessemelhantes da maneira como gostaria de ser tratado (antes que alguém diga que foi Cristo quem disse isso eu respondo: não, foi Buda, quinhentos anos antes dele) porque isso é a coisa certa a fazer. Porque assim fui educado. E porque, ética e moralmente, essa é a obrigação de todo ser humano. Aliás, existe todo um sistema filosófico, denominado Humanismo Secular, em que se sustenta minha postura. Se alguém tiver curiosidade é só dar uma olhada na Wikipedia: https://pt.wikipedia.org/wiki/Humanismo_secular

A essa altura alguém pode estar-se perguntando o porquê de só agora eu ter resolvido “sair do armário” da sacristia. Por que revelar minha descrença?

Eu poderia responder que é porque me cansei de omitir esse aspecto de minha vida, o que sempre me causa a sensação de não estar sendo totalmente sincero com as pessoas – e que talvez até fizesse a diferença para algumas delas. Não sei. Como se sabe, há quem baseie toda sua vida em suas crenças pessoais e a algumas destas pessoas repugna a amizade de um ateu. Sob esse aspecto, sair do armário me ajudaria a filtrar certas amizades: obviamente, eu não quero que gostem de mim por aquilo em que creio ou não creio, mas por quem sou.

Poderia dizer também que abri o jogo porque estou de saco cheio de certas coisas que estão acontecendo no mundo e no Brasil por culpa exclusiva da religião e de seus preceptores. E estou mesmo. Puto. É frustrante, em pleno século XXI, ver um grupo de pessoas que se julgam “fiéis” a um deus vingativo e obtuso, e que, em nome desta crença, praticam as maiores barbaridades e os maiores crimes contra a humanidade de que se tem notícia desde a inquisição católica. O Estado Islâmico é o exemplo mais acabado do nível de maldade e de corrupção humana a que a fé cega pode nos conduzir.

E é triste, frustrante, assistir impotente o avanço das correntes cristãs mais conservadoras na vida dos brasileiros (crentes ou não) e na política nacional. Líderes de diversas denominações neopentecostais – pastores que se tornaram milionários à custa de pessoas absolutamente carentes de tudo e que doam aos seus templos o pouco que têm na esperança de obter uma vida melhor com a ajuda de Deus (que, no caso, ajuda apenas os pastores dessas seitas caça-níquel) – gradativamente ocupam espaços públicos, como redes de televisão, teatros e cinemas falidos e o Congresso Nacional, e os usam para tentar impor a todos – inclusive àqueles que não compartilham de suas crenças – uma moral torta e atrasada, como que querendo levar o Brasil de volta à Idade Média. Pautas progressistas vão sendo gradativamente abandonadas em detrimento da adoção de medidas que parecem saídas de um livro de Nathaniel Hawthorne: redução da maioridade penal; alteração do estatuto do desarmamento; alteração do estatuto da família de modo a impedir o reconhecimento de núcleos familiares que não sejam aqueles constituídos de homem e mulher; a aprovação de um “Estatuto do Nascituro”, que impedirá o aborto até mesmo em caso de estupro; a definição do aborto como crime hediondo (!); criminalização da heterofobia (seja lá o que isso signifique); a instituição do Dia do Orgulho Hétero (!!!); etc. É desolador.

Mas não foi por isso. Ou pelo menos não exclusivamente por isso. Embora minhas preocupações políticas e humanitárias não possam ser descartadas, a questão é mais íntima e pessoal.

Poucas pessoas conhecem minha forma de pensar sobre este tema. Pouquíssimas na verdade. Mas em minha convivência com algumas dessas pessoas ocorreu o que sempre acontece nas interações humanas: meu ponto de vista não só foi muitas vezes aceito como se tornou o fator transformador na maneira com que elas viam o mundo. Como tudo na vida, no entanto, há consequências. O fardo de viver uma vida sabendo que ao morrer tudo estará acabado ou de que não existe uma força superior que irá nos amparar nos momentos de sofrimento e dor não é para qualquer um carregar. Alguns sucumbem e voltam às suas crenças anteriores. Outros não podem se dar a este luxo, pois, como um exército que queima as pontes após atravessá-las, o conhecimento que adquiriram inviabiliza acreditar de novo na existência de uma vida pós-morte ou um paraíso além-túmulo.

E me entristece profundamente saber que alguém a quem eu amo mais do que tudo esteja sofrendo ante a ausência de uma certeza metafísica. E que eu possa ser o causador, ainda que indireto, de tal sofrimento.

Então, esse texto é para você. Para dizer que não, eu não posso lhe devolver o paraíso perdido, pois você nunca o teve. Não tenho como deixá-la confortavelmente aos cuidados de um ente cuja existência é absolutamente indefensável, pois você se sentiria lograda. E não posso prometer que você nunca mais será acometida de certas angústias já que isso, muitas vezes, é a essência da vida de quem teve a coragem de encarar o abismo de frente.

Mas posso, se você me permitir, dar-lhe alguns conselhos.

Primeiro, procure não pensar no assunto. Algumas verdades somente podem ser suportadas com a armadura semi-inviolável que apenas os anos são capazes de nos conceder. Comigo pelo menos foi assim. Dia virá em que você poderá encarar o tema de frente e com desassombro. Por enquanto, apenas viva sua vida da melhor maneira possível, plenamente e sem medo.

Segundo, faça muitos amigos. Aprofunde suas amizades. Curta cada momento com seus companheiros de viagem. A convivência com amigos fiéis é a receita certa para a felicidade e nos ajuda a esquecer a dor da existência.

Terceiro: viaje. O quanto puder. Nem vou perder meu tempo nesse tópico porque você mesma já descobriu o efeito “mágico” que as viagens proporcionam ao nosso bem-estar.

Quarto: aprimore seus conhecimentos. Investigue. Descubra. Não se limite às matérias da faculdade. Seja curiosa: leia romances de boa qualidade, leia filosofia, ciência. Ouça muita música. Assista a bons filmes.

E leia poesia. Muita poesia. Como disse o filósofo norte-americano Richard Rorty, ao descobrir-se portador de um câncer terminal inoperável no pâncreas: “Gostaria que tivesse passado mais tempo da minha vida com versos. Isso não é porque tema ter perdido as verdades que são incapazes de serem a afirmadas em prosa. (…) Ao contrário, é porque teria vivido mais plenamente se tivesse sido capaz de recitar mais velhos poemas – da mesma forma que também teria se tivesse tido mais amigos íntimos. Culturas com vocabulários mais ricos são mais plenamente humanas – mais distantes das bestas – do que as mais pobres; homens e mulheres individuais são mais completamente humanos quando suas memórias estão amplamente estocadas com versos”.

E, principalmente, divirta-se. A vida é curta mesmo. Não vale a pena vive-la se não houver diversão.

E se tudo isso não funcionar, venha pra cá. Não há angústia que não ceda a uma volta de meia hora de carro pela cidade sem destino certo, não é mesmo?

Nelson Santander – Sonho Sertanejo

Não gosto de música sertaneja. Quem me conhece sabe que é um estilo musical que não me atrai nem um pouco. Segundo penso, 99% das composições musicais sertanejas não passam de canções simplórias, de melodias pobres enfeitadas com letras mais pobres ainda. E não estou falando só do estilo sertanejo da moda – o tal “sertanejo universitário”, com suas melodias monocórdias, suas letras de rimas pobres, metáforas de mau gosto (“meteoro da paixão”) e temáticas insípidas. Meu desgosto se estende também ao sertanejo que explodiu nos anos 80 – uma vertente mais romântica, cujos expoentes são a dupla Zezé de Camargo e Luciano – e alcança a tal “música sertaneja de raiz” (seja lá o que isso signifique).

Não posso deixar de reconhecer, todavia, que mesmo esse gênero musical legou, em quase todas as suas fases, algumas canções que se não podem ser equiparadas aos melhores trabalhos de Chico, Caetano ou Tom Jobim, não fazem feio em relação ao grosso da MPB. De memória posso citar “Mágoa de Boiadeiro”, de Índio Vago e Nonô Basílio; “Tristeza do Jeca”, de Angelino de Oliveira; “Vida Vida Marvada”, do Rolando Boldrin; “Fogão de Lenha”, de Carlos Colla, Maurício Duboc e Xororó; e “Evidências”, de José Augusto e Paulo S Valle.

Mas o fato é que, pra mim, a maior parte do que já foi composto nesse estilo não presta. Por isso não sou daqueles que gritam “Aêêêê!!!” quando o cantor de barzinho dedilha a introdução daquela canção que começa com o verso “Doente de amor procurei remédio na vida noturna…” Minha reação, nessas horas, está mais pra chamar o garçom e pedir a conta…

Por isso estranhei quando acordei hoje cedo com o refrão de uma música sertaneja que eu não conhecia na cabeça. Ainda na cama fiquei vasculhando na memória para ver se me lembrava de alguma música com a melodia sonhada. Nada. Peguei então o fiapo da letra de que me lembrava no sonho (algo parecido com “vi você com uma toalha embrulhada no corpo”) e joguei no nosso oráculo futurista, que não me decepcionou. Na tela de resultados do google lá estava a canção do meu sonho: “24 Horas de Amor”, de Carlos Cezar e José Fortuna, gravada por Mato Grosso e Mathias nos anos 90, e, mais recentemente, por Bruno e Marrone.

Vocês sabem como são os sonhos: eles brotam do e dialogam diretamente com o nosso subconsciente e por isso quando são bonitos, são absurdamente bonitos, pois revolvem nossos desejos e anseios mais profundos. Portanto, a canção que soava em minha cabeça quando acordei era absolutamente maravilhosa. Arrebatadora. Será que a canção do mundo real também o seria? Teria ela como competir com um sonho?

Foi com essas questões na cabeça que coloquei o fone de ouvidos do smartphone e toquei o play.

Ouvi primeiro a versão de Mato Grosso e Mathias e, na sequência, a de Bruno e Marrone, ambas ao vivo. A versão de Bruno e Marrone é bem melhor do que a da outra dupla, seja pelo registro vocal dos goianos, que é superior tecnicamente, seja pela banda de apoio que acompanha a dupla – muito competente e profissional. Diante disso, ouvi uma vez mais a mesma música nessa versão. E outra. E outra.

Ok, se formos analisar a composição com olhos críticos implacáveis chegaremos à conclusão de que estamos diante de uma simples canção romântica, com uma melodia razoável e uma letra singela. Mas, no meu caso, a memória afetiva falou mais alto. A música real não rivalizou com a do sonho. Mas também não perdeu de goleada.

Eu devo ter escutado esta música em algumas oportunidades em bares ou restaurantes com música ao vivo, sem nunca ter reparado na melodia e na letra. Não conscientemente. Mas meu subconsciente tem vida própria e ficou trabalhando na surdina, como um ladrão que arma uma tocaia.

Na letra – simples – o eu-lírico dos compositores descreve uma cena prosaica: ele desperta de manhã sentindo o cheiro do perfume da mulher amada – que está ausente há muito tempo – mas, ao procurá-la olhando ao redor e apalpando o lugar na cama onde ela dormia, só encontra o vazio. O eu-lírico então chora ao lembrar que tudo está acabado. Em seguida constata que o cheiro do perfume é real, o que o faz acreditar que o objeto de seu desejo está ali. Até este ponto da canção, a melodia é suave e cadenciada. O refrão – que acompanha a surpresa revelada neste trecho da letra – é forte e reproduz musicalmente a emoção experimentada pelo eu-lírico ao fazer a grande revelação da música: a mulher amada aparece de repente no quarto, como que por encanto.

“E de repente eu vi

Você sair com a toalha no seu corpo

E se agarrar em mim

Como nos velhos tempos de amor tão louco.

Nada mais sei de nós

Porque morremos abraçados no desejo

Na doação total

Perdidos na loucura destes beijos”

A segunda parte da canção descreve então o encontro amoroso do casal, que vivencia sua paixão por “24 horas sem sair de nossa alcova”, e previsivelmente termina com o casal vivendo feliz para sempre.

Como eu disse, prosaica. Brega, até. Mas por que me comoveu tanto? Tenho alguns palpites.

O primeiro é que a letra narra aquilo que é uma espécie de fantasia adolescente que quase todo mundo tem: a de reencontrar um grande amor perdido de forma semelhante à da canção.

A melodia também, embora simples, é bem bonita, principalmente o refrão, que tem uma força insuspeita e uma mudança de sol para si bemol que empresta um efeito bem interessante à música.

Provavelmente é isso. Não sei.

Mas sei de duas coisas: primeiro, não devemos negligenciar o poder do nosso subconsciente. Ele filtra o mundo de uma maneira cuja lógica só ele entende. Às vezes ele resolve apresentar as conclusões a que chegou ao seu eu consciente. Mas quando isso ocorre, nem sempre o resultado é algo esperado. No caso do meu sonho sertanejo, por exemplo, eu terminei gostando de uma música que faz parte de um estilo musical que eu francamente desprezo.

A segunda coisa de que tenho certeza é a seguinte: vou ficar com a desgraça dessa música na cabeça por um bom tempo…