“Eu vi minha vida estendendo seus galhos em minha frente como a figueira verde da história. Da ponta de cada ramo, como um figo roxo e grande, um maravilhoso futuro acenava e piscava. Um figo era um marido e um lar feliz e filhos, e outro figo era uma famosa poetisa e outro figo era uma brilhante professora, e outro figo era E Gê, a editora incrível, e outro figo era Europa e África e América do Sul, e outro figo era Constantin e Socrates e Attila e um pacote de outros amores com nomes esquisitos e profissões incomuns, e outro figo era a campeã da equipe olímpica, e além e acima desses figos haviam muitos outros figos que eu não podia distinguir bem. Eu me vi sentada na bifurcação dos galhos desta figueira, morrendo de fome, só porque eu não conseguia me decidir de qual figo escolher. Eu queria cada um deles, mas escolher um significaria perder todo o resto, e, enquanto eu estava sentada ali, incapaz de me decidir, os figos começaram a se enrugar e ficarem pretos, e, um por um, eles caíram ao chão, aos meus pés.”

Arquivos da categoria:Narrativa

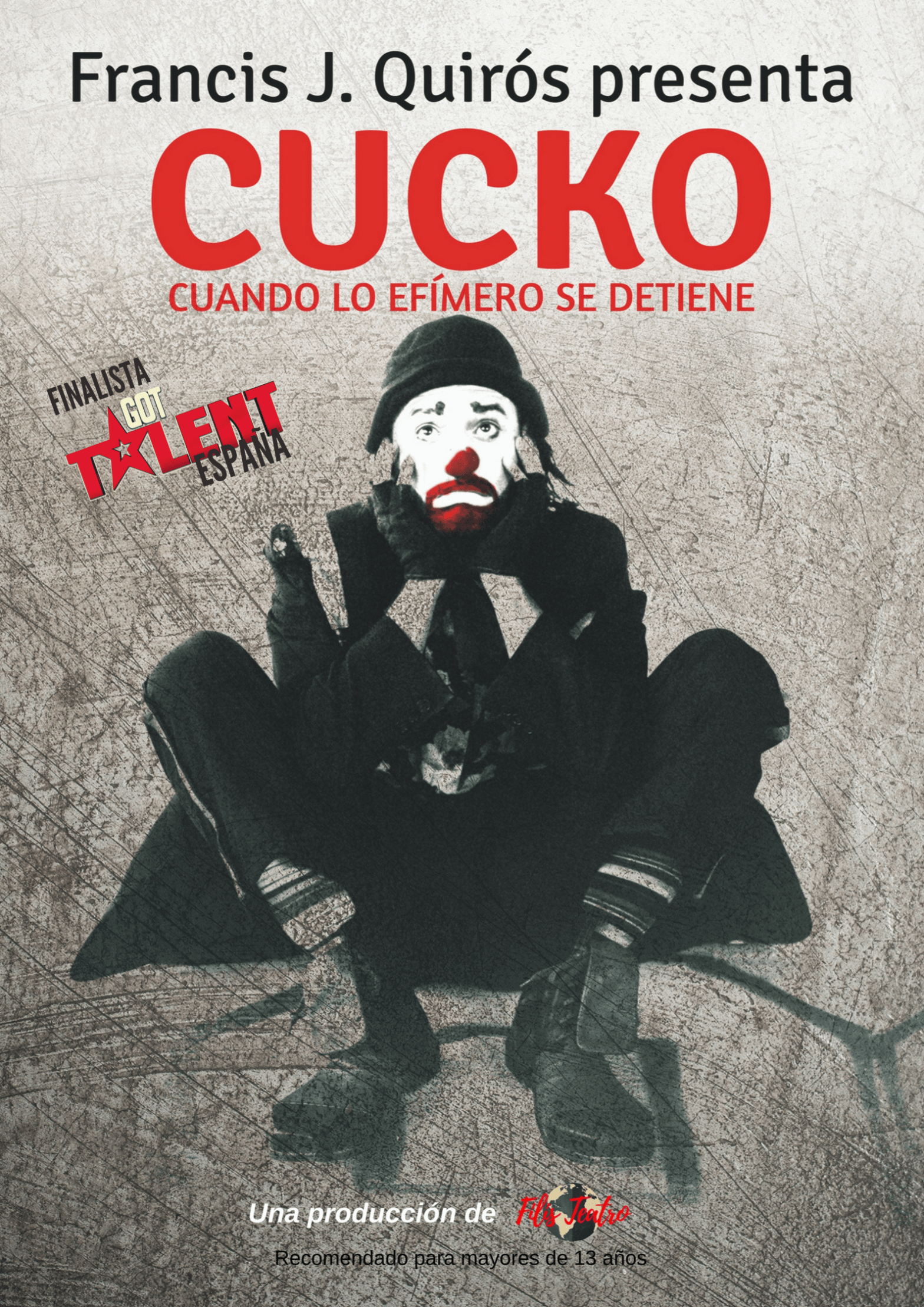

Francis J. Quirós – Efêmero

Efêmero é algo breve, de curta duração. Efêmera é a tua história na história da humanidade. A humanidade é efêmera. Tudo o que é material é efêmero. Também o imaterial: um olhar, um gesto, uma saudação, um beijo, um orgasmo. As coisas que são e as que não são mais, mas que foram um dia: aqueles dias na praia, aquele deus a quem tu rezaste, aquela excitação que sentiste e até a próxima pessoa que irás conhecer. São efêmeros os teus seguidores e os “likes” de teu perfil… O efêmero nos prende, nos apaixona, precisa de nós. Tudo sucumbe ante a fragilidade do tempo. O tempo torna efêmera toda existência e pensamento, como um nascimento. E o nascimento de um palhaço é um ato de fé que raras vezes ocorre neste mundo em constante movimento. Assim começa esse espetáculo onde as palavras desaparecem, a emoção e a improvisação se tornam a linguagem principal e o tempo se transforma na urgência de viver. Cuco, é aquele palhaço que te olha nos olhos para que você reflita sobre ele. Ele só quer brincar, aprender, experimentar, fracassar. E sobretudo divertir-se com um público que frequentemente esqueceu o significado de rir como uma criança. Porque o riso também é efêmero. E é por isso que ele é tão desejado. Bem-vindo ao teatro, senta-te e deixa-te levar.

Texto de apresentação da peça “Cucko, cuando lo efímero se detiene”, de Francis J. Quirós

Efímero

Efímero, es algo breve, de poca duración. Efímera es tu historia en la historia de la humanidad. La humanidad es efímera. Todo lo material es efímero. También lo inmaterial: una mirada, un gesto, un saludo, un beso, un orgasmo. Las cosas que son y las que ya no son pero fueron algún día: esos días en la playa, ese dios al que rezasteis, esa euforia que sentisteis e incluso la próxima persona que conozcas. Son efímeros tus seguidores y los “likes” de tu perfil… Lo efímero nos engancha, nos enamora, nos necesita. Todo sucumbe ante la fragilidad del tiempo. El tiempo convierte en efímero toda existencia y pensamiento, como un nacimiento. Y el nacimiento de un payaso es un acto de fe que pocas veces sucede en este veloz mundo. Así comienza este espectáculo donde la palabra desaparece, la emoción y la improvisación se convierten en el lenguaje principal y el tiempo se transforma en la urgencia de vivir. Cucko, es ese payaso que te mira a los ojos para que te reflejes en él. Sólo quiere jugar, aprender, experimentar, fracasar. Y sobre todo divertirse con un público que, a veces, ha olvidado qué es eso de reír como un niño o una niña. Porque la Risa, también es efímera. Y por eso todos la deseamos con tanta fuerza. Bienvenidos al teatro, siéntate y déjate llevar.

Carlos Drummond de Andrade – Os Gregorianos

Um amigo que tem consciência exacerbada do tempo confia-me que, depois de certo ponto (ele não usa a palavra idade), a vida já não oferece acontecimentos, e sim comemorações.

— Por mais que o sujeito faça, não consegue realmente mover-se. Fica parado diante de formas movediças, como naquele romance do Zé Lins do Rego, que tem um seleiro batendo couro à beira da estrada.

E continua:

— A princípio você tem um sentimento rápido de que já viveu, no dia em que faz anos. A melancolia em estado latente é absorvida pela efusão dos amigos e pela justa porção de álcool que o indivíduo ingere em tais ocasiões. Mas o fenômeno está circunscrito ao espaço de algumas horas durante o ano inteiro. O resto é vida de que participamos. Pouco a pouco, porém, insinuam-se outros aniversários: formatura, casamento. Há também as mortes de parentes e amigos, que por sua vez começam a encher nosso calendário pessoal. Depois vem o centenário de pessoas que você ainda alcançou vivas. E há as comemorações nacionais, em que antes não reparava. Com o tempo, você mesmo se transforma em calendário, meu velho.

Tudo vinha a propósito de um papel que ele trazia na mão.

— Este convite indica uma fase já avançada do processo. Chega um ponto em que começamos a negociar lembranças. Eu lhe vendo as minhas e você me empurra as suas. Fundamos armazéns de lembranças, e, a pretexto de qualquer data, ou sem pretexto algum, organizamos caravanas em direção ao passado.

Aproximando-me, li o cartão impresso: “Associação dos Antigos Alunos do Colégio Gregório — A Diretoria convida o prezado gregoriano para a visita ao antigo colégio. Será fretado um vagão especial. Haverá missa, e almoço no refeitório, com a presença do velho padre Barlavento; depois, assembleia geral dos gregorianos, no foro da cidade. Compareça com sua família para gáudio dos velhos colegas. Informações com o dr. Canuto, à rua Tal”.

— Aí está. Toda essa gente havia desaparecido por esse mundo de Deus, na pressa de cumprir seu destino. Só uns poucos não se perderam de vista, pela circunstância do trabalho em comum. Mas passam-se vinte e cinco anos, e começam a surgir de todos os lados cavalheiros grisalhos, uns sorridentes, outros mais sérios, que nos olham curiosamente, a conferir suas rugas com as nossas, e dizem: “Mas então você não está me reconhecendo? Eu sou o 130, da Divisão dos Médios…”.

Prossegue:

— Já expliquei ao Canuto que não posso aderir às comemorações. Não sou apenas um ex-aluno do famoso colégio Gregório. Sou um aluno expulso, e com que cara ia voltar lá, depois do que me aconteceu? Mas o Canuto sorri e me diz que deixe de patacoadas. Eles comemoram trinta e cinco anos de colégio? Pois que eu comemore os meus trinta e três de expulsão. Dá tudo na mesma. Lembro-lhe o padre Juquinha, meu adversário daqueles tempos, e o Canuto dá de ombros: “Que o quê, o Juquinha morreu há vinte anos, coitado, e lá do assento etéreo já fez as pazes com você. Comemore a briga com o Juquinha, e as pazes feitas no tempo”. Assim, nada mais é triste ou alegre depois de um longo período; tudo é matéria comemorativa, e viver é apenas ter vivido, compreende?

Eu — ai de mim — compreendia.

William Shakespeare – Romeu e Julieta (excerto)

“Esses prazeres violentos têm fins violentos e morrem em seu triunfo, como o fogo e a pólvora, que, ao se beijarem, se consomem. O mais doce mel repugna por sua própria doçura, e seu sabor confunde o paladar. Portanto, ama com moderação. O amor duradouro é moderado. Quem corre demais chega tão atrasado como aquele que anda muito devagar.”

William Shakespeare, in “Romeu e Julieta”

Thomas Mann – Morte em Veneza (excerto)

“(…) Gustav von Aschenbach era de estatura um pouco abaixo da média, moreno, rosto inteiramente barbeado. A cabeça parecia um pouco grande demais em relação à sua figura quase franzina. O cabelo, penteado para trás, escasso no alto da cabeça, abundante e já bem grisalho nas têmporas, enquadrava uma testa alta, cheia de rugas que mais pareciam cicatrizes. O arco dos óculos de ouro, de lentes sem aro, se encaixava na base do nariz enérgico, de curvatura aristocrática. A boca era grande, ora relaxada, ora subitamente estreita e contraída; as faces, magras e sulcadas, o queixo benfeito, cindido de leve por uma covinha. Grandes golpes do destino pareciam ter-se abatido sobre essa cabeça quase sempre inclinada de lado, em atitude sofredora, e, no entanto, não fora uma vida difícil e agitada que esculpira aquele rosto, mas sim a arte. Por trás dessa fronte haviam brotado as réplicas fulminantes do diálogo entre Voltaire e o rei a respeito da guerra; esses olhos, que lançavam por trás dos óculos um olhar cansado e profundo, haviam visto o inferno sangrento dos hospitais militares da Guerra dos Sete Anos. Mesmo sob o prisma pessoal, a arte é uma vida elevada. Ela traz uma felicidade mais profunda e um desgaste mais acelerado. Grava no rosto de seu servidor os traços de aventuras imaginárias e espirituais, e com o tempo, mesmo no caso de uma vida exterior de uma placidez monástica, provoca uma perversão, um refinamento, um cansaço e uma excitação dos nervos, que mesmo uma vida cheia de paixões e prazeres desvairados dificilmente poderia produzir.”

Philip Roth – A Marca Humana (excerto)

“Porque não sabemos, não é? Todo mundo sabe… Como é que as coisas acontecem do jeito que acontecem? O que está por trás da anarquia da seqüência de eventos, as incertezas, os infortúnios, a incoerência, as irregularidades chocantes que definem os assuntos humanos? Ninguém sabe, professora Roux. ‘Todo mundo sabe’ é a invocação do clichê e o início da banalização da experiência, e a seriedade e o tom de autoridade que as pessoas adotam ao repetir esse clichê é o que é mais insuportável. O que sabemos é que, ao contrário do que diz o clichê, ninguém sabe nada. Não se pode saber nada. As coisas que você sabe, você não sabe. Intenção? Motivo? Conseqüência? Significado? É surpreendente, quantas coisas desconhecemos. Mais surpreendente ainda é o que passa por conhecimento.

À medida que a platéia voltava para o auditório, em fila, comecei, como num desenho animado, a imaginar as doenças fatais que, sem que ninguém se desse conta, estavam atuando dentro de cada um de nós: comecei a visualizar os vasos sanguíneos se entupindo debaixo dos bonés, os tumores malignos crescendo sob os cabelos brancos fixados em permanente, os órgãos a pifar, atrofiar, entrar em pane, as centenas de bilhões de células assassinas impelindo silenciosamente toda aquela platéia em direção à catástrofe improvável mais adiante. Eu não conseguia me conter. Aquela dizimação estupenda que é a morte nos levando embora a todos. Orquestra, platéia, regente, técnicos, andorinhas, garriças — pensemos apenas nos números referentes a Tanglewood entre hoje e o ano 4000. Depois multipliquemos isso por tudo. A mortandade incessante. Que idéia! Qual o louco que teve essa idéia? E no entanto hoje está um dia tão bonito, um dia que é uma dádiva, um dia perfeito a que nada falta, numa região de veraneio em Massachusetts tão inofensiva e tão bonita quanto qualquer outra na Terra. (…)”

Shirley Jackson – A Assombração na Casa da Colina (excerto)

“NENHUM ORGANISMO vivo pode existir com sanidade por longo tempo em condições de realidade absoluta; até as cotovias e os gafanhotos, pelo que alguns dizem, sonham. A Casa da Colina nada sã, erguia-se solitária em frente de suas colinas, agasalhando a escuridão em suas entranhas; existia há oitenta anos e provavelmente existiria por mais outros oitenta. Por dentro, as paredes continuavam eretas, os tijolos aderiam precisamente a seus vizinhos, os soalhos eram firmes e as portas se mantinham sensatamente fechadas; o silêncio cobria solidamente a madeira e a pedra da Casa da Colina, e o que por lá andasse, andava sozinho.”

Primeiro (e primoroso) parágrafo daquele que é considerado o melhor livro sobre casas assombradas de todos os tempos. Esse parágrafo também poderia figurar como um dos melhores parágrafos inaugurais já escritos em uma obra literária.

Richard Rorty – O Fogo da Vida

Tradução por Igor de C. e S.C.

(Publicado originalmente em Poetry Foundation, o pequeno ensaio foi o último publicado durante a vida do filósofo norte

americano Richard Rorty (1931 – 2007).)

Em um ensaio chamado “Pragmatismo e Romantismo” tentei revalidar o argumento de “Defesa da Poesia”, de Shelley. No coração do romantismo, eu disse, estava a tese de que a razão só pode seguir caminhos que a imaginação já desbravou. Sem palavras, não há deliberação racional. Sem imaginação, não há palavras novas. Sem essas palavras, não há progresso moral ou intelectual.

Terminei o ensaio com um contraste da habilidade do poeta de nos prover de uma linguagem mais rica com a tentativa do filósofo de adquirir um acesso não linguístico ao verdadeiramente real. O sonho de Platão de um acesso desse tipo era, em si, uma conquista largamente poética. Mas, à época de Shelley, argumentei, ele havia se desgastado. Agora estamos mais aptos do que Platão estava em reconhecer nossa própria finitude – em admitir que nós nunca estaremos em contato com algo maior que nós mesmos. Esperamos, em contrapartida, que a vida humana aqui na terra se enriqueça conforme os séculos passam, porque a linguagem usada por nossos descendentes remotos terá mais recursos do que a nossa teve. Nosso vocabulário estará para o deles assim como o de nossos ancestrais primitivos está para o nosso.

Nesse ensaio, e também em escritos anteriores, eu empreguei “poesia” em um sentido estendido. Eu ampliei o termo “poeta forte”, de Harold Bloom, para que ele cobrisse escritores de prosa que haviam inventado novos jogos de linguagem para jogarmos – pessoas como Platão, Newton, Marx, Darwin e Freud, bem como mestres do verso como Milton e Blake.

Esses jogos podem envolver equações matemáticas, ou argumentos indutivos, ou narrativas dramáticas, ou (no caso dos mestres do verso) inovação prosódica. Mas a distinção entre prosa e verso era irrelevante para meus objetivos filosóficos. Pouco após terminar “Pragmatismo e Romantismo”, fui diagnosticado com um câncer pancreático inoperável. Alguns meses após receber as más notícias, eu estava tomando café com meu filho mais velho e um primo que me visitava. Meu primo (que é um ministro da igreja batista) perguntou-me se eu percebera meus pensamentos se direcionando para assuntos religiosos, ao que respondi negativamente. “Bom, e quanto à filosofia?”, meu filho perguntou. “Não”, eu respondi, nem a filosofia que eu havia escrito, tampouco aquela que eu havia lido pareciam dizer respeito à minha própria situação. Eu não tinha qualquer problema com o argumento de Epicuro de que é irracional temer a morte, nem com a sugestão de Heidegger que a ontoteologia se origina em uma tentativa de escapar à nossa mortalidade. Mas também nem ataraxia (liberdade de perturbações), nem Sein zum Tode (ser para a morte) pareceram estar em questão.

“Nada do que você leu teve qualquer uso?” meu filho persistiu. “Sim”, deixei escapar, “poesia”. “Quais poemas?”, ele perguntou. Citei duas velhas castanhas que eu havia desencavado da memória, e que estranhamente estavam me ajudando, em sua maioria linhas de “Jardim de Proserpine”, de Swinburne:

Por muito amor à vida,

Do medo e fé libertos,

Damos graças devidas

A uns deuses incertos:

Que as vidas se extingam,

Que os mortos não se ergam;

Que os rios que serpenteiam,

Ao mar cheguem decerto.

E “Em Seu Septuagésimo Quinto Aniversário”, de Landor:

Não lutei com ninguém; nada valia a lida,

Amei a Natureza, e, tanto quanto, a Arte;

As mãos, essas aqueci no fogo da vida

Que naufraga: estou pronto para o desate.

Encontrei conforto nesses lentos meandros e nessas brasas gaguejantes. Suspeito que nenhum efeito comparável pudesse ter sido produzido por prosa. Não só o pictórico, mas também rima e ritmo eram necessários para realizar o serviço. Em linhas como essas, todos os três conspiram para produzirem um grau de compressão, e de impacto, então, que apenas o verso pode alcançar. Comparada às investidas moldadas pelos versificadores, mesmo a melhor prosa é um tiro disperso.

Ainda que vários pedaços de verso tenham sido muito significativos para mim em momentos particulares de minha vida, nunca fui capaz de escrever algo eu mesmo (exceto os sonetos que rascunhava durante tediosas reuniões de departamento – uma forma de rabiscar). Tampouco acompanho o trabalh de poetas contemporâneos. Quando leio versos, geralmente são preferidos os da adolescência. Suspeito que minha relação ambivalente com a poesia, nesse senso mais estrito, é resultado de complicações edípicas, oriundas de ter um poeta como pai. (Ver James Rorty, Children of the Sun (Macmillan, 1926)).

De qualquer modo que tenha sido, agora gostaria de ter passado mais tempo da minha vida com verso. Isso não se dá porque temo ter deixado escapar verdades que são informuláveis na prosa. Não existem essas verdades; não há nada sobre a morte que Swinburne e Landor sabiam, mas Epicuro e Heidegger não conseguiram abarcar. Ao contrário, é porque teria vivido mais completamente se eu tivesse conseguido declamar mais velhas castanhas – assim como também o teria se tivesse tido mais amigos íntimos. Culturas com vocabulários ricos são mais inteiramente humanas – mais distantes das bestas – do que aquelas empobrecidas nesse aspecto; homens e mulheres individuais são mais completamente humanos quando suas memórias são amplamente povoadas por versos.

Outubro/novembro de 2012

Peguei aqui, ó: https://odiscursosemmetodo.wordpress.com/2013/11/06/o-fogo-da-vida-richard-rorty/

As traduções das poesias, todavia, são de minha autoria:

https://nsantand.wordpress.com/2016/02/24/algerno-charles-swinburne-o-jardim-de-proserpina/

https://nsantand.wordpress.com/2016/02/23/walter-savage-landor-epitafio/

Sérgio Sant’Anna – Heavy Metal

Escombros. Um odor de carne chamuscada. Porém não se detecta a presença de cadáveres. Aqui e ali, como sombras, algumas paredes e edificações remanescentes. A torre caída de uma catedral gótica sobre fragmentos de vitrais estilhaçados. A reverberação de suas cores projetando castelos abstratos.

Um bando de delinquentes juvenis, com as mãos nos bolsos, atravessa agora esta profundidade cênica em direção à vitrine de um grande magazine no fundo do cenário. Arrebentam-na com chutes e se atiram sobre as poltronas e sofás do mostruário, enlameando tudo com suas botas.

Um dos rapazes que desaparece, no interior da loja, ressurge com iguarias enlatadas e garrafas. Dá-se início, então, a um festim silencioso, a não ser pela TV transistorizada que lembraram-se de ligar, agora. E que capta, não se sabe de onde ou quando, entre sinfonias tenuemente marciais, a cavalgada de Valquírias seminuas sobre motocicletas a perderem-se de vista numa avenida no meio do deserto. Às suas margens, imensos outdoors marcam os ícones de uma civilização recente.

Enquanto isso, no exterior da mansão improvisada e saqueada, entardece e esfria prematuramente, parecendo que ao calor artificial se sucederá uma noite gélida. Como se em algum ponto se houvesse trincado a crosta atmosférica e através desse vão começasse a soprar um vento cósmico.

Alguém que penetra lentamente nesta paisagem da tarde e é possuído pela alegria solene de achar-se o único no Crepúsculo. Pois se todos desapareceram, não pode haver tragédia para o sobrevivente, mas êxtase.

Usa ele uma capa, com a gola levantada, e assobia uma canção aprendida também não sabe onde ou quando: “Feuilles Mortes”. E galga, então, afundando seus sapatos, o declive de uma duna de cinzas.

E lá de cima, de repente, o panorama que se abre: um rio que passa, caudaloso e pardacento, borbulhante de vapores rumo às longínquas paragens do inabitado.

Estendida, à sua borda, uma adolescente nua, com seus óculos escuros, se oferece aos últimos raios de um sol pálido.

Apressa-se o personagem a ir ter com ela, porque ao último homem deve Deus ter destinado a última mulher e a ele cabe abrigá-la bem junto à costela.

Aproxima-se, porém, em redemoinhos, um vento ferruginoso. E escuta-se, alhures, uma gargalhada desdentada de alguém feliz por finalmente encontrar-se entre os seus pares.

Desfaz-se a menina em pó diante do homem e permanecem apenas os óculos escuros sobre a terra esturricada. Coloca-os o homem sobre os seus olhos, senta-se no chão e nada lhe resta a não ser transformar-se no espectador privilegiado de um clímax.

Anoitece e estampa-se uma lua partida na abóbada celeste.

E, no alto de um monte de entulho, surge o perfil de um violinista com seu instrumento. Sua casaca está rasgada em tiras, seu rosto enegrecido de cinza e pólvora e, no entanto, desde as primeiras notas da melodia ele a retesa em seu arco com toda a dignidade de um rito.

Eclesiastes (excerto)

“Acumulei também prata e ouro, as riquezas dos reis e das províncias.

Escolhi cantores e cantoras e todas as delícias dos homens, toda a abundância dos cofres.

Ultrapassei e avantajei-me a todos quantos me precederam em Jerusalém, e a sabedoria permanecia junto a mim.

Então examinei todas as obras de minhas mãos e o trabalho que me custou para realizá-las, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nada havia de proveitoso debaixo do sol.

Assim, todos têm um mesmo destino, tanto o justo como o ímpio, o bom como o mau, o puro como o impuro, o que sacrifica como o que não sacrifica; o bom é como o pecador, o que jura é como o que evita o juramento.

Este é o mal que existe em tudo o que se faz debaixo do sol: o mesmo destino cabe a todos. O coração dos homens está cheio de maldade; enquanto vivem, seu coração está cheio de tolice, e seu fim é junto aos mortos.

Ainda há esperança para quem está ligado a todos os vivos, e um cão vivo vale mais do que um leão morto.

Os vivos sabem ao menos que irão morrer; os mortos, porém, não sabem, e nem terão recompensa, porque sua memória cairá no esquecimento.

Seu amor, ódio e ciúme já pereceram, e eles nunca mais participarão de tudo o que se faz debaixo do sol.”