Sem fé, ouso pensar a vida como uma errância absurda a caminho da morte certa. Não me coube em herança qualquer deus, nem ponto fixo sobre a terra de onde algum pudesse ver-me. Tampouco me legaram o disfarçado furor do cético, a astúcia do racionalista ou a ardente candura do ateu. Não ouso por isso acusar os que só acreditam naquilo que duvido, nem os que fazem o culto da própria dúvida, como se não estivesse, também esta, rodeada de trevas. Seria eu, também, o acusado, pois de uma coisa estou certo: o ser humano tem uma necessidade de consolo impossível de satisfazer.

Procuro o que me pode consolar como o caçador persegue a caça, atirando sem hesitar sempre que algo se mexe na floresta. Quase sempre atinjo o vazio, mas, de tempos a tempos, não deixa de me tombar aos pés uma presa. Célere, corro a apoderar-me dela, pois sei quão fugaz é o consolo, sopro dum vento que mal sobe pela árvore. Debruço-me. Tenho-a!

Mas tenho o que entre os dedos? Se sou solitário – uma mulher amada, um desditoso companheiro de viagem. Se sou poeta ou prisioneiro – um arco de palavras com assombro reteso, um súbita suspeita de liberdade. Se sou ameaçado pela morte ou pelo mar – um animal vivo e quente, coração que pulsa sarcástico; um recife de granito bem sólido.

Sendo tudo isso, é sempre escasso o que tenho!

As formas de consolo: se procuro umas, outras há que me perseguem sem que eu as convoque. Sussurram odiosas. Enchem-me o quarto de murmúrios.

O prazer: “Entrega-te sem restrições”!

O talento: “Usa-me tão mal como a mim mesmo”!

A minha sede de gozo: “Só os gulosos sabem viver”!

A solidão: “Despreza os homens”!

Este desejo de morte: “Fere, Mata”!»

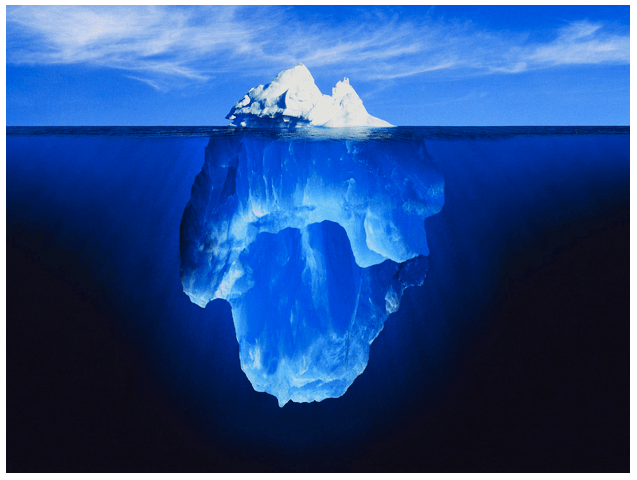

Bem estreito é o fio da navalha! Entre dois perigos me equilibro: de um lado ameaça-me a ávida boca do excesso, do outro a amargura da avareza que de si mesma se alimenta.

E teimo na recusa de optar entre a orgia e a ascese, ainda que com isso me sujeite ao suplício em brasa dos desejos. Não sou livre nos meus atos, por isso tudo me pode ser desculpado.

O que procuro para a vida não é uma desculpa, mas exatamente o seu contrário: é o perdão que busco. Descubro, afinal, que se não levar em conta a minha liberdade, todo o consolo é enganador, mera imagem refletida do desespero. De fato, assim que o desespero me diz – “perca a esperança, o dia não passa de um momento de luz entre duas noites”, há uma falsa voz que me grita – “tenha confiança, a noite não é mais que um momento de trevas entre dois dias”.

A humanidade, porém, não é de palavras que precisa; anseia por um consolo que ilumine. E mesmo aquele que deseje tornar-se mau — agir como se todos os atos fossem defensáveis — deve ter ao menos a bondade de notar quando o consegue.

Ninguém pode enumerar todos os casos em que o consolo é uma necessidade. É impossível saber quando cairá o crepúsculo, impossível enumerar todos os casos em que o consolo se fará necessário. A vida não é um problema que possa resolver-se dividindo a luz pela escuridão ou os dias pelas noites, mas sim uma viagem imprevisível entre lugares que não existem.

Por vezes, à beira-mar, no perpétuo movimento das águas e no eterno fugir do vento, sinto o desafio que a eternidade me lança. Pergunto-me então o que vem a ser o tempo, e descubro que não passa do consolo que nos resta por não durarmos para sempre. Miserável consolo que só os Suíços enriquece…

Noites há em que, sentado à lareira, no quarto mais resguardado de todos, sinto subitamente a morte cercar-me: no fogo, nos objetos pontiagudos que me rodeiam, no peso do teto e na massa das paredes; na água, na neve, no calor, no meu sangue. Pergunto-me então o que vem a ser a nossa muito humana sensação de segurança, e percebo que não passa de um consolo para o fato de a morte ser o que há de mais próximo à vida. Pobre consolo, que não cessa de nos recordar o que desejaria fazer-nos esquecer!

Decido encher todas as minhas páginas em branco com as mais belas combinações de palavras que seja capaz de engendrar. E depois, porque quero assegurar-me que a vida não é absurda e não me encontro só sobre a terra, reúno todas num livro e ofereço-o ao mundo. Este, retribui-me com a riqueza, a glória e o silêncio. Mas não sei que fazer com este dinheiro nem que prazer tirar de contribuir para o progresso da literatura, pois só desejo o que jamais obterei — a certeza de que as minhas palavras tocaram o coração do mundo. É então que me pergunto o que vem a ser o meu talento, e descubro que não passa de uma forma de me consolar da solidão. Risível consolo — que apenas me torna cinco vezes mais pesada a solidão.

Nesse animal que, veloz, atravessa a clareira, por vezes capaz de ver encarnada a liberdade e ouvir uma voz que me insinua: “Vive com simplicidade, frui do que desejas e não temas as leis”! Excelente conselho. Mas de que se trata senão de uma forma de consolo para o fato da liberdade não existir? Impiedoso consolo — para quem sabe que o Homem levou milhões de anos para não conseguir ser senão um lagarto, podre de indiferença!

Quando, por fim, me apercebo que esta terra é uma vala comum, onde Salomão, Ofélia e Himmler repousam lado a lado, concluo que tanto o crápula como a infeliz têm o mesmo fim que o sábio. Por isso, para uma vida falhada, a morte pode tornar-se numa forma de consolo — e bem atroz, sobretudo para quem na vida queria encontrar forma de vencer a morte.

Não possuo filosofia, em que possa mover-me como o peixe na água ou o pássaro no céu. Tudo em mim é um duelo, uma luta travada a cada minuto da vida entre falsas e verdadeiras formas de consolo. Umas não fazem senão aumentar a impotência e tornar-me mais fundo o desespero, outras são fonte de temporária libertação. Falsas e verdadeiras! Deveria antes dizer verdadeira, pois só existe uma consolação verdadeiramente real: a que me diz que sou um homem livre, um indivíduo inviolável, ser soberano no interior dos seus limites.

Mas a liberdade começa na escravidão e a soberania na dependência. O sinal mais vivo da servidão é o medo de viver. O definitivo sinal de liberdade é o fato de o medo deixar espaço ao gozo tranquilo da independência.

Dir-se-á que preciso ser dependente para conhecer o gozo de ser livre! É certamente verdade. À luz dos meus atos, percebo que toda a minha vida parece não ter tido por objetivo senão construir o seu próprio infortúnio: sempre me escravizou o que devia tornar-me livre.

Outros homens têm outros mestres. A mim o talento torna-me escravo ao ponto de não ousar em pregá-lo — tal é o medo de o ter perdido. Mais: subjugo-me de tal modo ao meu nome, que mal me atrevo a escrever uma linha, não vá esta manchá-lo. E, quando se instala a depressão, é dela que sou também escravo. O meu maior desejo é retê-la. O meu prazer mais forte, sentir que tudo o que valho residia no que julgo ter perdido: essa capacidade de gerar beleza a partir do que é em mim desespero, desgosto e fraqueza. Com amargo prazer desejo ver ruir o que arquitetei e ver-me, eu também, envolto na neve do esquecimento. Mas quê? A depressão é uma boneca russa, e na última boneca estão a faca, a lâmina de barbear, o veneno, as águas profundas e o salto para um grande abismo. De todos esses instrumentos de morte me torno escravo. Perseguem-me como cães, a não ser que o cão seja apenas eu. Parece-me então ser o suicídio a única prova da liberdade humana.

Porém — não sei ainda de onde nem como — sinto que se aproxima o milagre da libertação. E a eternidade, que há bem pouco me assombrava, testemunha agora este acesso à liberdade: esta descoberta súbita e simples de que ninguém, nenhum poder, nenhum ser humano, tem o direito de me forçar ao ponto de secar em mim o desejo de viver.

Que é do mar se os rios se recusam? Estou, afinal, perto do mar e da sua ciência. Ninguém pode exigir ao mar que traga todos os barcos, ou ao vento que encha todas as velas. De igual modo, ninguém tem o direito de me exigir que viva prisioneiro de certas funções. A minha divisa não é o dever antes de tudo, mas a vida acima de tudo. Como os outros homens, tenho direito a alguns momentos em que possa sentir-me à parte, em que possa saber que para além de pertencer a essa massa anônima chamada população mundial, sou também uma unidade autônoma.

Só nesses instantes me liberto de tudo o que na minha vida foi causa de desespero. Reconheço que o mar e o vento não deixarão de me sobreviver e que a eternidade nem sequer de mim se lembra. Por que me hei-de eu lembrar dela? A vida só é curta se a coloco no patíbulo do tempo. As suas possibilidades só são limitadas se me ponho a contar o número de palavras ou livros que a morte me dará ainda tempo de acender. Mas por que me hei-de eu pôr a contar? No fundo, o tempo de nada serve, inútil instrumento de medida que só regista o que a vida já me trouxe.

Na verdade, nada do que é importante e acontece e me faz vivo, tem a ver com o tempo. O encontro com um ser amado, uma carícia na pele, a ajuda no momento crítico, a voz solta de uma criança, o frio gume da beleza – nada disso tem horas e minutos. Tudo se passa como se não houvesse tempo. Que importa se a beleza é minha durante um segundo ou por cem anos? A felicidade não só se situa à margem do tempo, como nega toda a relação deste com a vida.

Assim, num só movimento, liberto os ombros do peso de dois fardos: o tempo e as tarefas que teimam em me exigir. Nem a vida é mensurável nem viver é uma tarefa. O salto do cabrito ou o nascer do sol não são tarefas. Como há-de sê-lo a vida humana – força surda a crescer na dor da perfeição? E o que é perfeito não desempenha tarefas. O que é perfeito labora em estado de repouso. É absurdo pretender que a função do mar seja exibir armadas e golfinhos. Evidentemente que o faz – mas preservando toda a sua liberdade. Que outra tarefa a do homem senão viver? Faz máquinas? Escreve livros? Faça o que fizer poderia muito bem fazer outra coisa. Não é isso que importa. Importa é saber-se livre como qualquer outro elemento da criação. Importa é saber-se um fim autônomo, que repousa em si mesmo como uma pedra sobre a areia.

Posso até isentar-me do poder da morte. É verdade que não consigo afastar a ideia que ela se me cola constantemente aos calcanhares. Muito menos sou capaz de lhe negar realidade. Mas posso aniquilar a sua ameaça, evitando escorar a minha vida em pontos de apoio tão precários como o tempo e a glória.

Aqui é que não é lugar de permanência: eternamente voltado para o mar a comparar a sua liberdade com a minha. Chegará o momento de retomar o caminho da terra e enfrentar os responsáveis pela opressão que me faz vítima. Serei forçado a reconhecer que o homem deu vida a formas que, pelo menos na aparência, se revelam mais fortes do que ele. Mesmo a minha recente liberdade não é suficiente para as fatigar, mas somente para suspirar sob o seu peso.

Entretanto, entre as exigências que pesam sobre o homem, sei distinguir as exigências absurdas das inelutáveis. E absurdo é termos perdido para sempre uma forma de liberdade: a que advém de se possuir um elemento próprio. O peixe, tal como o pássaro e o animal terrestre, têm o seu. Thoreau ainda podia contar com a floresta de Walden – mas onde está hoje a floresta na qual o ser humano prove que pode viver livre, e não limitado pelos rígidos moldes da sociedade?

Sou obrigado a responder: em parte alguma. Se desejo viver livre, é por enquanto necessário que o faça no interior desses moldes. Sei que o mundo é mais forte do que eu. E para resistir ao seu poder só me tenho a mim. O que já não é pouco. Se o número não me esmagar, sou, também eu, um poder. E enquanto me for possível empurrar as palavras contra a força do mundo, esse poder será tremendo, pois quem constrói prisões expressa-se pior do que quem se bate pela liberdade. E no dia em que só o silêncio me restar como defesa, então será limitado, pois gume algum pode fender o silêncio vivo.

É este o meu único consolo. Sei que as recaídas no desespero serão profundas e numerosas, mas a lembrança do milagre da libertação leva-me como uma asa a um fim que me inebria: um consolo que seja mais do que apenas isso, e mais vasto que uma filosofia: que seja, enfim, uma razão de viver.